Dopo le vacanze natalizie, desidero aprire

questa racconto di oggi andando in un luogo speciale, la “Bibliothèque

Nationale de France”, uno di quei posti magici per gli studiosi, di quella stessa

magia che un luna park sprigiona su un bambino.

Una biblioteca con cui ebbi a che fare tanti

anni fa, all’inizio della mia carriera di studioso a causa di un codicetto in

marocchino rosso che Carlo VIII, ai tempi della sua garbatissima visita a

Napoli a conclusione del suo tour in Italia, aveva fatto portare a Parigi

insieme a quasi tutta la celebre “Biblioteca aragonese” per arricchire la

collezione reale francese. Ma da Napoli, quasi come per una nemesi storica, si

portò anche qualche altro “souvenir”, ma molto meno dotto.

Il primo nucleo di questa eccezionale

biblioteca, parlo di quella francese, fu costituito da Carlo V – al tempo degli

eventi che stanno guidando questo mio viaggio –, ed ebbe sede in alcuni locali

della “Torre della falconeria” del “Palazzo del Louvre” che il sovrano aveva

fatto ristrutturare trasformando la fortezza e dandole l’aspetto di palazzo di

residenza. Quella torre conteneva un migliaio di manoscritti, forse anche un

po’ meno, ed erano il nocciolo originario di una collezione che si sarebbe

arricchita nel corso dei secoli fino a raggiungere oggi i quaranta milioni di

opere e parlo solo di volumi. Per avere una misura della grandezza di questa

collezione si pensi che una grande biblioteca italiana, la Nazionale di Napoli

che è quella che meglio conosco, ne contiene appena due milioni e la più grande

in assoluto in Italia, la Biblioteca Centrale di Roma di volumi ne possiede

solo sette milioni.

Perché sono voluto partire dalla

“Bibliothèque Nationale de France” per raccontare la storia della miniatura

francese? La ragione è che in questa prestigiosa istituzione francese si

conservano molti codici di Filippo l’Ardito e dei suoi fratelli, Carlo V e il

duca di Berry, opere naturalmente dei più grandi miniaturisti di cui quei

signori furono splendidi mecenati.

Le opere più importanti sono “Les Petites

Heures” di Jean de Berry, commissionato a “Jean Le Noir” e completato da “Jacquemart

de Hesdin” tra il 1372 e il 1390 e appartiene alla “Bibliothèque Nationale de

France”.

“Les Très Belles Heures de Notre-Dame”, realizzate

sempre per Jean di Berry tra il 1389 e il 1404, in particolare dai “fratelli di

Limburgo” e poi dalla “bottega dei fratelli Van Eyck”, un codice molto presto smembrato,

per cui il “Libro delle ore” è conservato presso la “Bibliothèque Nationale de

France”, il “Messale” è conservato al “Museo Civico dell’Arte” di Torino,

e un libro di preghiere, ora distrutto di cui restano solo quattro fogli che attualmente

si trovano al “Museo del Louvre” e un foglio al “Getty Center”.

Ancora “Le bellissime ore del duca di Berry”, completata nel 1402 da

“Jacquemart de Hesdin” si trova “Bibliothèque Royal du Belgique”, a Bruxelles.

“Le grandi ore del duca di Berry”, prodotto tra il 1407 e il 1409, da “Jacquemart

de Hesdin” alla “Bibliothèque Nationale de France” e al “Louvre”. “Les Belles

Heures du Duc” de Berry dei fratelli Limbourg al “Metropolitan Museum of Art”

di New York. Infine, le “Très Riches Heures du Duc de Berry”, le più famose,

commissionate ancora una volta ai fratelli di Limburgo, ma alla loro morte e a quella

del loro committente nel 1416 il manoscritto rimase incompiuto e così com’è oggi

è conservato al “Museo Condé” di Chantilly.

Ma chi furono i miniaturisti che hanno

lavorato per questi prestigiosi collezionisti? “Jean le Noir”, quel tipaccio di

“Jacquemart de Hesdin”, i “fratelli di Limburgo”, la bottega dei “fratelli Van

Eyck”. E già da questa piccola rassegna potremmo farci un’idea. Ma per

comprendere più a fondo la loro importanza e quella del loro mecenate

spendaccione penso che sia necessario prima accennare brevemente alla

situazione della miniatura gotica in Francia, sperando di riuscire ad essere

nello stesso tempo essenziale e soddisfacente, due qualità che quasi mai si

riescono a coniugare.

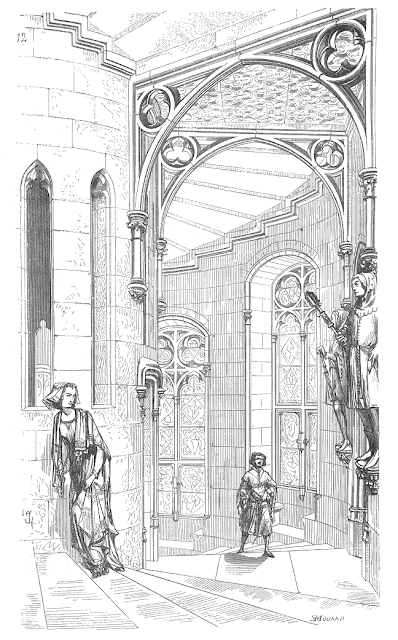

Dunque siamo a Parigi, nella sede della

prestigiosissima “Bibliothèque Nationale de France” e quindi attingiamo ai più

importanti esemplari che appartennero alla collezione reale privata di Carlo V

perché attraverso questa scelta mi è possibile riuscire a tracciare una storia minima

della miniatura gotica francese (fig 1).

Ma partiamo dall’inizio della sua collezione privata, ottimo campionario della Storia della miniatura francese.

Nella pittura francese, di solito, si fa incominciare la miniatura gotica con i manoscritti degli inizi del Duecento. Quindi parecchio più tardi rispetto all’architettura e alla scultura gotiche, risalenti in pratica a più di mezzo secolo prima, con la costruzione del coro della chiesa abaziale di Saint-Denis da parte dell’abate Sigieri.

In Francia, come sappiamo, mancava la cultura della pittura a fresco e di quella su tavola, mentre si era fatto largo l’uso della pittura su vetro e in vetro: la funzione di “Bibbia” dei poveri e degli analfabeti in Francia, svolta altrove dalla pittura su tavola e a fresco, era affidata qui alle vetrate, che oltre a svolgere una funzione educativa, introducevano una luce fantasmagorica nelle cattedrali di Francia i cui cieli già nordici erano spesso grigi, diversamente da quelli luminosi del Mezzogiorno.

Entrare in una cattedrale gotica non era e non è solo una visita in chiesa, ma un’esperienza spirituale e intellettuale profonda e incisiva: gli archi ogivali, così tesi verso l’alto, innalzano l’animo dalla terra al cielo. Lo sguardo vaga verso l’alto e gli snelli pilastri polistili lo conducono a un’ascesa vertiginosa verso quelle volte, soffuse della luminosità delle vetrate policrome che proiettano fra le navate straordinari effetti di luce e di colori: dal blu profondo al rosa opaco, dal verde al giallo. Luci iridescenti che simulano un’epifania del divino.

Secondo Sigieri quelle vetrate assolvevano

meglio al compito di onorare la divinità se rifulgevano di luce, che penetrando

attraverso di esse si riflettesse sui metalli preziosi e sulle gemme poste

nelle sfarzose decorazioni delle suppellettili. Per Sigieri, che era pure mezzo

neoplatonico, Dio è Luce, pertanto le nuove cattedrali devono essere costruite

in modo da poter ospitare la luce divina.

Il mistero e la bellezza di queste vetrate,

capaci di conservare la luce anche di notte, eseguite con una misteriosa

tecnica di lavorazione del vetro ci è tuttora del tutto ignota come insondabile

è il mistero che esse rappresentano.

Purtroppo maggior parte di esse non è

originale perché fino al secolo scorso la Francia ha subito danni di guerra,

un’attività per la quale non si è mai risparmiata nel corso della Storia per

affermare o mantenere la sua “grandeur”. Ma si sa, erano altri tempi e poi il

vetro di per sé è un materiale delicato.

Per conoscere quindi la pittura gotica

francese con qualcosa di simile a un pennello, ma su supporti più piccoli,

dobbiamo rivolgere la nostra attenzione a un’altra arte “applicata”: la

miniatura. È stata infatti la decorazione dei manoscritti a fornirci la rassegna

più completa della pittura gotica francese, attraverso lo sviluppo di un gran

numero di espressioni artistiche in luoghi, le biblioteche, dove nessun lavoro

monumentale sarebbe altrimenti riuscito a sopravvivere.

Nel settore miniaturistico, il Gotico fu il

momento in cui si realizzò il progressivo distacco dalla sacralità espressiva

del Romanico per rivolgersi a un’Arte che faceva un più̀ largo uso di “valori”

a dimensione “umana” piuttosto che a quella “divina” e dell’espressione dei

sentimenti che, sul piano stilistico, si tradusse nell’ammorbidimento e nello

snellimento della linea, in opposizione alla ieraticità e al formalismo

plastico e ancora “primitivo” degli artisti romanici.

All’origine di questa trasformazione ci

furono profondi cambiamenti culturali come l’evoluzione del pensiero della

filosofia “scolastica” nell’ambito della Sorbona con le importanti voci

di Sant’Alberto Magno e di San Tommaso d'Aquino ma, più

materialmente, anche con trasformazioni sociali ed economiche, queste ultime

riguardanti la vita quotidiana e l’organizzazione stessa del lavoro.

Il sistema di produzione del libro era

infatti profondamente cambiato e si basava ora sulla parcellizzazione dei

compiti che permetteva una maggiore produzione che prima invece, negli “scriptoria”

monastici, erano invece compiuti unitariamente e a ogni codice lavorava un solo

miniaturista, ovviamente dopo che il copista aveva svolto il suo compito.

Ora il libro, come in genere la cultura, era

uscito dal monopolio di produzione del monastero ed era entrato nel circuito

produttivo cittadino.

Dal Duecento Parigi era diventata la capitale

dell’editoria europea, ma non solo: nel resto dell’Europa cristiana, gli altri

centri di produzione si erano costituiti sul suo modello.

A Parigi poi la miniatura non si limitava più

solo alla clientela dei professori della Sorbona e degli studiosi: i

miniaturisti cominciavano a dover soddisfare anche i bisogni della corte reale,

delle maggiori corti feudali e della borghesia, sempre più poderosamente emergente

e competitiva, con libri di devozione, ma anche con testi profani.

Per queste due categorie sociali,

aristocrazia e ricca borghesia, si sviluppò una produzione di lusso.

La Francia e l’Inghilterra per i loro

formidabili contatti, prima che cominciassero a litigare, giocarono un ruolo

guida nell’evoluzione stilistica della miniatura del Duecento e la Francia

attinse a larga mano ai continui scambi con l’Inghilterra che, dal 1066, era

normanna, quindi per tre secoli molto francese.

Tra i manoscritti menzionati negli inventari di

Carlo V redatti "post mortem" compare l’opera più̀ antica in cui il Gotico si

evidenzia nella miniatura francese.

Si tratta del “Salterio di Ingeburge”

realizzato non dopo il 1236 e oggi conservato al “Museo

Condé” di Chantilly.

Questo manoscritto è importante per la

novità̀ del suo stile e perché́ è la più̀ antica testimonianza dell’alba del

Gotico, in epoca ancora miniaturisticamente dominata dal Romanico, e

soprattutto il segno dell’alba di un’arte di corte di una certa qualità̀.

Sono state proposte diverse date per la

produzione del manoscritto, ma nessuna più convincente di un’altra: di certo si

sa che alla morte della regina nel 1236, il manoscritto rimase probabilmente

nelle collezioni reali infatti è menzionato nel 1380 nell'inventario dei beni

di Carlo V.

Il manoscritto è composto da 197

fogli, di cui i primi 27 comprendono 51 miniature, fu realizzato quasi

sicuramente per Ingeburge di Danimarca, la sfortunata regina consorte di

Filippo II Augusto.

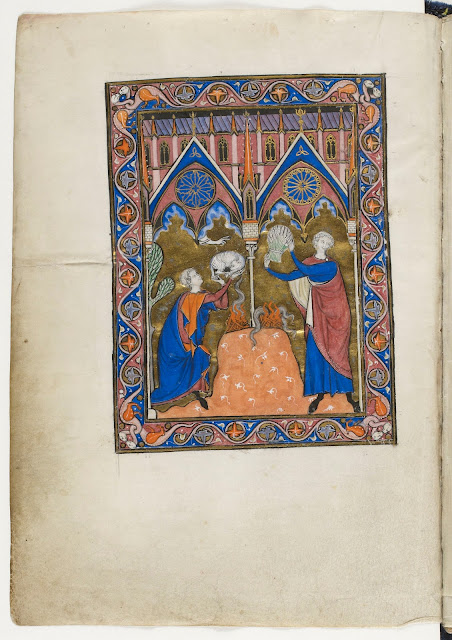

Di queste miniature ventisette sono su fondo

oro, di queste quattro sono a piena pagina, ventidue a due scomparti e una a

tre scomparti e ognuna è accompagnata da una didascalia in francese in lettere

d'oro.

I fogli raffigurano scene dell'Antico

Testamento. Il quattordicesimo foglio raffigura l'”Albero di Jesse”, altri

fogli raffigurano scene del Nuovo Testamento. Un paio di fogli rappresentano

scene della vita di San Teofilo.

Nelle miniature del libro si distinguono

generalmente due miniaturisti: un artista di stile più antico e un altro di

stile più moderno, la cui mano si ritrova particolarmente nella miniatura della

“Pentecoste” in cui è già ravvisabile un disegno più̀ flessuoso, meno teso, e

soprattutto caratterizzato da una moltiplicazione dei drappeggi con pieghe più̀

serrate.

Quest’ultimo elemento è all’origine dello

“stile pieghettato”, il cosiddetto “Muldenfaltenstil”, una formula stilistica

che godette di ampia fama internazionale, per la sua capacità di risolvere il

panneggio non soltanto graficamente, ma anche plasticamente, perché conferisce

spessore e profondità ai solchi e ai piegoni che i drappi formano, aderendo

enfaticamente ai corpi. L'effetto è quello di una veste bagnata che sottolinea

la ricca corporeità della figura e ne accentua la dignità monumentale e la

bellezza vitale.

Lo stile di questi due maestri è vicino a una

delle più belle e maestose opere di oreficeria medievale, il “Reliquiario

dei Re Magi” della “Cattedrale” di Colonia e a un “Evangeliario”

della “Chiesa di San Martino” sempre a Colonia.

Si potrebbe quindi dedurre che questi due artisti potrebbero essersi formati come orafi a Colonia, quindi dall’area renana, e in seguito sarebbero venuti a lavorare in Francia, in particolare a Soissons o a Noyon, intervenendo in diversi manoscritti in queste città e a Parigi.

Si confrontino ora il più arcaico “Albero di Jesse” con la più moderna “Pentecoste”

La più̀ importante espressione di questo stile dal carattere molto più̀ monumentale, è la “Bibbia del cardinale Maciejowski” all’incirca del 1250 oggi alla “Pierpont Morgan Library” di cui qui sotto vediamo il foglio che illustra “Il quinto giorno della creazione” e “La cacciata degli Israeliti dalla terra di Canaan” (figg 7,8,9)

Questo nuovo stile conquistò ben presto anche i manoscritti liturgici, come testimoniano parecchi evangeliari della “Sainte Chapelle” e fu usato nel terzo quarto del Duecento in salteri di lusso, come nel “Salterio di San Luigi”, appartenuto alla collezione di Carlo V e oggi custodito nella “Bibliothèque Nationale de France”. In quest’opera si riscontra un’arte animata da figurine graziose, ma che rasentano talvolta il gesto lezioso e sdolcinato.Il cosiddetto “Salterio di San Luigi” era ad uso della Sainte-Chapelle di Parigi.

Una vecchia menzione nel manoscritto indica che apparteneva a Luigi IX il Santo, anche se oggi, gli storici dell'Arte lo vedono piuttosto come un'opera commissionata per Maria di Brabante, nuora di Luigi IX in occasione del suo matrimonio con Filippo III di Francia.

Il salterio in cui si distinguono da quattro a cinque mani diverse di miniaturisti, contiene tutte le feste che vi si celebravano ma è incompleto: mancano uno o due quaderni all'inizio e le preghiere e le litanie alla fine. Inizia con una serie di settantotto miniature a piena pagina che illustrano scene dei primi libri dell'Antico Testamento, da Caino e Abele all'incoronazione di Saul. Le scene sono tutte accompagnate da un’inquadratura architettonica ispirato alle costruzioni gotiche dell'epoca come vediamo nelle due immagini riportate di sotto che raffigurano “Il sacrificio di Isacco” e “Gedeone conquista Madia”.

Qui sotto vediamo i “Sacrifici di Caino e Abele”, “La distruzione di Sodoma” e “Il sacrificio di Isacco”.

Alla fine del Duecento, il miniaturista “Maître Honoré́”, ai tempi molto celebre, era ancora dipendente da questa corrente stilistica. A lui si possono attribuire alcune delle opere più̀ raffinate della fine del secolo: un breviario miniato probabilmente per il re Filippo IV il Bello e le miniature del “Somme le Roi”, un trattato didattico e moraleggiante commissionato per il sovrano da frate Laurent, suo confessore, di cui qui sotto vediamo alcune pagine: “le quattro virtù cardinali”, e più sotto “La bestia a sette teste dell'Apocalisse” venerata da un ipocrita e che schiaccia un santo.

Le composizioni sottilmente ritmate, il

disegno molto morbido sviluppato in begli arabeschi, non perdono però mai il

contatto con la realtà̀ che il miniaturista descrive.

2.

Jean Pucelle

Dopo il racconto dei manoscritti del Duecento

della collezione privata di Carlo V oggi racconterò che cosa succede nel

Trecento nella miniatura parigina e saremo ancora ospiti nella “Bibliothèque Nationale de France”. “Hic stabimus optime”.

Ma prima di questo voglio raccontare la

situazione generale a Parigi dall’inizio del secolo, quando il nostro bibliofilo

collezionista Carlo non era ancora nato e ci volevano ancora quasi quarant’anni

perché nascesse, il Louvre era ancora una fortezza e la “Torre della

falconeria” non era stata ancora adibita a biblioteca.

Per questo, prima rivolgere

di nuovo attenzione alla sua collezione, è opportuno pensare alla Parigi del

1328.

Il Trecento è di solito considerato uno dei secoli

negativi o meglio un “secolo di crisi”

nella Storia, come il Seicento

e il Novecento. Uno di quei “secoli di transizione” in

cui l’uomo annaspa per trovare nuovi equilibri e in questo forse consiste il loro fascino.

Il Trecento, al di là del collasso delle

grandi istituzioni medievali, si era presentato fin da subito come un momento di

severe congiunture negative per l’Europa che

durarono per vari decenni, con una certa ripresa, ma moderata, e solo a partire

dalla seconda metà del secolo.

Dal Mille al

Duecento si erano verificati tre secoli di grande sviluppo e di prosperità

nel continente europeo, il Trecento fu invece un secolo di

rottura, con una brusca interruzione dei fenomeni di crescita che avevano

caratterizzato i secoli precedenti che avevano visto lo sviluppo

demografico, l'ampliamento di antiche e la creazione di nuove città, lo

straordinario aumento dei traffici in termini di quantità e di qualità.

Questo regresso del

Trecento fu forse causato da un cambiamento climatico, cioè con la fine del

cosiddetto “periodo caldo del Medioevo”

che aveva permesso abbondanti raccolti, agevolati da piogge scarse ma regolari

e da primavere tiepide. Ora invece si tornava a una “piccola glaciazione” con inverni lunghi ed estati brevi. Questo

trend climatico piuttosto ostile fu punteggiato dalla carestia

del 1315\17, che ne fu un effetto, dalla conseguente stagnazione economica,

dalla “Peste nera” del 1348\50 e

dalle sue conseguenze “devozionali”

che si manifestavano in crisi di fede in Dio e in cosa lo rappresentava sulla terra,

dalle frequentissime rivolte contadine e dalla mina vagante delle compagnie di

ventura.

Per la Francia, nei secoli precedenti impegnata

con la dinastia capetingia nel poderoso sforzo di creazione di uno Stato

nazionale, gli eventi furono particolarmente negativi.

Nel 1302, la “battaglia di Courtrai” quella degli "Speroni d'oro" oppose il re Filippo IV il Bello alle truppe

delle città fiamminghe, insorte contro il dominio della Francia e ne erano uscite

vincitrici. Nel 1309 iniziò la Cattività Avignonese. Nel 1314 la morte del

ferreo Filippo IV fu seguita nell’arco di quattordici anni dalla morte di tutti

e tre i suoi figli maschi: Luigi X morì nel 1316, Filippo V nel 1322 e Carlo IV

nel 1328 e tutti senza eredi maschi.

Era stata forse la romanzesca maledizione di “Jacques

de Molay”, il Gran Maestro dell’Ordine dei Templari, che stava colpendo?

Non credo nelle maledizioni, ma sta di fatto che

solo un mese dopo l’atroce morte di de Molay sul rogo, papa Clemente V de Got, che

lo aveva scomunicato per eresia, morì cinquantenne, stroncato da un tumore

all’intestino, e qualche manciata di giorni dopo morì anche Filippo il Bello che

lo aveva condannato a una morte così atroce e che fra l’altro aveva rubato gran

parte del tesoro dei Templari: il re aveva solo quarantasei anni ed era in

ottima salute quando durante una battuta di caccia, fu colpito da un ictus mortale.

Ma la maledizione non si era fermata lì: nella generazione successiva, la

maledizione, che era estesa a tutti i discendenti diretti di Filippo il Bello, continuò

a colpire con l’estinzione diretta della dinastia dei Capetingi e con la

nascita di quella un po’ meno diretta dei Valois. Questi eventi, rafforzarono nell’opinione

pubblica di allora che alle maledizioni credeva l'idea che “Jacques

de Molay” fosse

caduto vittima di un'ingiustizia e che le maledizioni da lui scagliate si

fossero avverate, ovviamente con il consenso di Dio.

A questo si aggiungeva la profanazione della

“sacra” figura di papa Bonifacio

VIII, schiaffeggiato da Sciarra Colonna e arrestato da Guillaume de Nogaret che

erano entrambi emissari di Filippo il Bello. Al di là di maledizioni, vere o

leggendarie che siano, la “legge salica”

rese la successione del regno di Francia molto problematica.

Fra tre contendenti in corsa per il trono di

Parigi prevalse "Filippo VI di Valois", l'erede più vicino in linea maschile al ramo principale dei

Capetingi perché era nipote di re Filippo III, che era suo nonno,

e di Filippo

il Bello che era suo zio paterno, pertanto non era suo discendente

diretto e di conseguenza poteva sentirsi al riparo dalla maledizione. Ma non dai

cavilli che l’antica “legge salica”, risalente

al re merovingio Clodoveo, era capace di suscitare. Un breve passaggio: “de terra vero nulla (salica) in

muliere hereditas non pertinebit, sed ad virilem sexum qui fratres fuerint tota

terra pertineat. E come se il concetto fosse poco chiaro, subito

dopo aggiungeva “In terram salicam mulieres ne succedant”. In altri

termini e in parole povere, nessuna donna poteva succedere al trono. Una brutta

legge, ma si sa “dura lex sed lex”.

Naturalmente fu una successione contestata, perché esistevano

sì figlie di Filippo il Bello non aventi diritto, ma c’erano anche figli di

figlie che rivendicavano con un po’ di forzatura il diritto alla successione,

come nel caso di Edoardo III di Inghilterra, e questo causò fra le numerose

turbolenze anche lo scoppio della “Guerra

dei cent’anni” nel 1337.

Nel 1346 infatti Edoardo III di Inghilterra, uno dei tre pretendenti al

trono, era il figlio della principessa Isabella di Francia, quindi suo nonno

era il re della maledizione: Edoardo invase inconcludentemente la Francia e con

la sua cavalleria saccheggiò rozzamente la campagna piuttosto che tentare di

occupare il territorio. Ad agosto dello stesso anno le forze francesi

guidate da Filippo VI

affrontarono Edoardo III

nella “battaglia di Crécy” che però si concluse con una

sconfitta devastante e umiliante per la Francia. Nonostante la vittoria

però, il meglio che Edoardo III riuscì a rivendicare fu la conquista della

piazzaforte di Calais sulla Manica.

Nel 1350 Giovanni II il Buono succedette al padre Filippo VI sul trono

di Francia e nel 1356, Edoardo detto il “Principe Nero”, primogenito ed

erede al trono di Edoardo III, guidò il suo esercito a cavallo in Francia.

Giovanni II inseguì il principe inglese, che

però cercò di evitare uno scontro diretto con le superiori forze del re di Francia. I

negoziati intrapresi fra i due comandanti in capo però fallirono e si giunse

alla “battaglia di Poitiers” a

settembre del 1356 in cui i francesi subirono un'altra cocente sconfitta: il

loro re, il buon Giovanni II, fu catturato e portato come ostaggio a

Londra. Su quest’episodio tornerò in un prossimo racconto perché esso è

molto importante per la conoscenza del duca Filippo di Borgogna, il

protagonista, anche se per ora assente, di questi miei racconti.

A quel punto con il re prigioniero il

principe Edoardo poteva sperare in una vittoria completa, invadendo la Francia

e facendosi incoronare direttamente a Reims, un luogo sacro per i re di

Francia dove, a partire da Ugo Capeto, erano stati unti e incoronati re di

Francia. Ma il nuovo capo degli eserciti francesi, il principe ereditario

Carlo, reggente al trono di Francia, evitò un'altra battaglia campale e la

città di Reims resistette all'assedio sfibrando l’esercito inglese. Grazie alla

mediazione papale, sempre cappellano del re di Francia, si giunse al “trattato di Brétigny” del 1360, in cui

la corona inglese otteneva un'Aquitania allargata in tutta la sua sovranità, ma

rinunciava al ducato di Touraine, alle contee di Angiò e di Maine, alla

sovranità sulla Bretagna e sulle Fiandre, nonché al suo diritto al trono di

Francia.

La reggenza di Carlo e poi il suo grande

regno furono difficilissimi non solo per la logorante guerra contro gli

inglesi, i cui eserciti misero a dura prova il potere dei Valois e l’unità

stessa del Regno di Francia, ma anche per altre vicende che si verificarono in

seno stesso alla Francia.

Con la prigionia inglese di Giovanni II, il

principe Carlo allora diciottenne si trovò a

dover contrastare non solo le pretese dinastiche inglesi, ma anche le mire

espansionistiche del re di Navarra, l’infido e sleale cugino Carlo II il

Malvagio, solo in teoria suo alleato; il principe Carlo perse inoltre ogni

controllo sulla nobiltà feudale, sempre riottosa contro un potere centrale,

mentre numerose regioni e dipartimenti del paese erano in preda di bande di

mercenari senza padroni, più che altro predoni dediti al saccheggio e a

estorsioni nei confronti dei contadini e dei piccoli fittavoli.

A Parigi Carlo dovette

fronteggiare gli “Stati Generali”

della capitale che, guidati da “Étienne

Marcel”, ricco drappiere e capo di numerose corporazioni, che esercitava

sulla città un ruolo simile a quello di un sindaco. Gli “Stati generali” si erano spinti a reclamare il potere di

autoconvocazione, quello di delibera sulle imposizioni fiscali e infine rivendicavano

il diritto di eleggere propri rappresentanti nel “Consiglio del Re”.

Era un insieme

di pretese che attraverso la “Grande

Ordonnance” del 1357, se accettata, avrebbe posto le basi affinché gli “Stati generali” potessero imporre una sorta

di controllo “parlamentare” sul Re.

Incomprensibile per un sovrano medievale e di

mentalità ancora feudale, ma anche in questo vediamo la Francia sempre un passo

avanti rispetto al resto d’Europa.

A questa turbolenza parigina si aggiunse anche la “Grand Jacquerie”,

una rivolta contadina scoppiata il 28 maggio del

1358, proprio quando il principe Carlo, con una serie di abili manovre

politiche, era riuscito a sconfiggere le folle cittadine in tumulto e a far

incriminare Marcel.

Niente male per un quasi ventenne.

Salito poi al trono nel 1364 dopo la morte

del padre, Carlo V, in sedici anni di regno, riorganizzò le finanze e

l’esercito della Francia, mentre il principe di Galles, aumentando le tasse in

Aquitania, tentava di recuperare le sue perdite economiche in seguito ad una fallimentare

quanto losca faccenda in Castiglia. Questo spinse i sudditi di quella regione

ad appellarsi al re di Francia: la guerra fu di nuovo dichiarata e i

francesi riconquistarono l’uno dopo l'altro i territori aquitani in mano

agli inglesi, lasciando loro solo il possesso di poche fortezze costiere:

Calais, Bordeaux e Bayonne. Il Principe nero morì in Inghilterra forse di tifo

o di colera nel 1376.

Nel 1378, dopo la partenza dei papi da

Avignone, scoppiò lo “Scisma d’Occidente”, un’ennesima grana internazionale

nella quale furono coinvolti tutti gli Stati europei occidentali. In questo Scisma

il re di Francia prese posizione appoggiando il Papa avignonese Clemente VII

dei conti di Ginevra che invece per la fazione opposta era considerato

un “antipapa”.

Quando

Carlo V morì quarantaduenne nel 1380, lasciò una Francia più forte e tranquilla

di come l’aveva trovata, ma lasciò anche un erede, Carlo VI, un ragazzino deboluccio

di appena undici anni sotto la tutela di un consiglio di reggenza fino al suo

ventunesimo anni di età e con questo giovane e sfortunato principe si giunge

all’ultimo decennio del Trecento.

Principe

e poi re dalla vita movimentata, passato alla Storia come il “Saggio”, Carlo V era

un uomo colto e un attento mecenate che seppe legare le arti al potere, come

abbiamo visto nel racconto sulla sua Parigi: da appassionato bibliofilo qual

era, nel corso della sua vita collezionò un incredibile numero di volumi, come abbiamo

visto nelle opere duecentesche della sua collezione e fra questi libri c’è un’opera

di grande interesse: la “Vita di Saint

Denis”, un manoscritto miniato risalente al 1317 conservato

nella “Bibliothèque Nationale de

France”.

Commissionata

agli abati dell'Abbazia Reale di Saint-Denis per farne dono ai re di Francia, l’opera

contiene la vita di uno dei santi più importanti per l’Olimpo dei sovrani di

Francia e uno dei compatroni di Parigi, e miniature che rappresentano scene

della vita quotidiana del Trecento parigino che sono state oggetto di interessanti

studi dell’École des Annales.

L'esecuzione

del manoscritto fu iniziata dagli abati di Saint-Denis durante il quasi

trentennale regno di Filippo il Bello, quindi dal 1285 fino alla sua morte nel 1314. Alcune

note del manoscritto indicano che fu prodotto da “Yves”, un monaco dell'abbazia, e che fu parzialmente tradotto in

francese da un certo Boitbien. L’opera fu completata dopo la morte di

Filippo il Bello nel 1317 e fu presentata dall'abate “Gilles de Pontoise” al re Filippo V il Lungo, secondogenito di

Filippo il Bello. Il manoscritto rimase in possesso dei re di Francia fino

a Carlo VI, lo sfortunato figlio di Carlo V.

L’opera

in tre volumi più un frammento staccato del terzo, presenta la leggendaria vita

del santo patrono di Parigi e dell'abbazia di fondazione merovingia che da lui

prende il nome. Anche questo edificio come la “Cattedrale di Reims” è sacro per i re di Francia che lo

considerarono il loro sacrario. Allo stato attuale il manoscritto contiene settantasette

grandi miniature tutte racchiuse in una cornice architettonica dorata,

probabilmente ispirata a pezzi di oreficeria dell'epoca.

Qui

sotto vediamo “L’abate che dona il libro

a Filippo V”, poi un “Momento della

vita di Saint Denis” e più sotto, un dettaglio della stessa pagina con un “Mulino sotto un ponte di Parigi”. 1, 2,

3.

Ventitré

di queste miniature, rappresentano nella metà inferiore scene della vita

quotidiana a Parigi al momento della produzione del manoscritto in cui sono

raffigurate attività artigianali e commerciali: mercanti, marinai, medici,

panettieri, in omaggio al buon governo dei Capetingi nella loro capitale.

Un altro importante

esemplare della raccolta privata di Carlo V è il “Breviario di Belleville”, un manoscritto

miniato di poco successivo al precedente e risalente agli anni fra il

1323 e il 1326, oggi conservato nella “Bibliothèque

Nationale de France”.

Si tratta di una mano gentile che ne ha

eseguito le miniature, quella di “Jean

Pucelle” (1300 circa –

1355),

che aveva realizzato le miniature di questo manoscritto per il nobile bretone “Olivier IV de Clisson” come dono a sua

moglie “Jeanne de Belleville”, la

coraggiosissima e vendicativa nobildonna, anch’ella bretone, dalla vita

complicata che diventò corsara per vendicare suo marito. Olivier infatti era

stato accusato di alto tradimento e giustiziato a Parigi nel 1343 e tutti i

beni della sua famiglia, compreso il codice, furono confiscati a beneficio del

re di Francia.

Questo manoscritto ad uso domenicano, del

quale qui sotto vediamo una raffinatissima pagina, era destinato a seguire le

preghiere durante la celebrazione della messa ed è comprensivo di due volumi,

uno destinato alle preghiere durante l'estate, l'altro durante l'inverno. 4.

L’arte di

Pucelle aveva superato di gran lunga la miniatura parigina del suo tempo e

sulla sua stessa lunghezza d’onde e in una loro palese derivazione si pongono “Jean le Noir”, il “Maître du Parement de Narbonne” e

l'Apocalypse de Angers.

Simone e il suo allievo Matteo Giovannetti avevano esercitato un ruolo fondamentale nella cultura figurativa ad Avignone che, intorno al Palazzo dei Papi, era diventata una scuola per l’Arte di tutto l’Occidente europeo dando una risoluta virata verso il “Gotico internazionale”.

Simone e il suo allievo Matteo Giovannetti avevano esercitato un ruolo fondamentale nella cultura figurativa ad Avignone che, intorno al Palazzo dei Papi, era diventata una scuola per l’Arte di tutto l’Occidente europeo dando una risoluta virata verso il “Gotico internazionale”.

.jpg)

.jpg)

.jpg)