Anche Honoré Daumier (1808-1879), pittore politicamente ancor più impegnato di Courbet nella denuncia delle ingiustizie sociali, ha dato un contributo molto significativo al “Realismo” prima come caricaturista e incisore, poi anche con i suoi dipinti e con le sue sculture. Questo ha fatto sì che le sue due carriere fossero il più delle volte considerate separatamente. Oggi però non è più possibile questo tipo di approccio perché è palese che la sua pittura risenta della sua intenzione di disegnatore e che quest’ultima abbia come suo presupposto inalienabile la sua visione pittorica.

Daumier era marsigliese nato nel 1808 nel popolare quartiere del “Porto vecchio” da un padre vetraio e velleitario autore teatrale. Era giunto a Parigi nel 1816 insieme alla madre per raggiungere il padre che, per le sue ambizioni letterarie, vi si era trasferito due anni prima.

A tredici anni, Daumier era andato a lavorare prima per un libraio poi il padre gli aveva trovato un lavoro come fattorino presso un ufficiale giudiziario: in questo suo secondo lavoro ebbe senza dubbio modo di osservare il tipo del “grande avvocato” che avrebbe rappresentato successivamente in diverse occasioni e in altrettanto diverse situazioni.

A quattordici anni aveva incominciato a disegnare e nel 1822 era stato notato per il suo talento da “Alexandre Lenoir”, personaggio famoso all’epoca, archeologo e conservatore museale che si era occupato di custodire e mettere in salvo le opere antiche che la furia iconoclasta della Rivoluzione dell’Ottantanove aveva scatenato, producendo importanti distruzioni. Il buon Lenoir si accorse del talento del ragazzo e ne incominciò a curare la formazione: gli faceva copiare oggetti d'antiquariato e poi i maestri del Louvre trasmettendogli la sua ammirazione per Tiziano e per Rubens. Nel frattempo il ragazzo entrò nell’Accademia Svizzera di Parigi dove studiò poi con molta attenzione la litografia, una tecnica molto diffusa all'epoca per la riproduzione di immagini disegnate.

Proveniente da un'effervescente città portuale, inserito in una Parigi in continua ebollizione, prestò la sua attenzione ai grandi rivolgimenti che toccavano la Francia presso le redazioni dei giornali con cui incominciava a collaborare, e Parigi era un luogo di osservazione particolarmente privilegiato.

Daumier aveva ventidue anni quando nel 1830 scoppiò la rivoluzione a Parigi che diede inizio alla “Monarchia di Luglio” un evento che diede a Honoré Daumier, contribuendo a una varietà di giornali satirici parigini, l'opportunità di esprimere i suoi sentimenti repubblicani nella sua caricatura.

Nel luglio del 1830 il popolo di Parigi si era mobilitato per detronizzare l’assolutista e reazionario Carlo X, quando fu offerta a Luigi Filippo, cugino del re, la luogotenenza del regno e il 9 agosto, dopo l’abdicazione di Carlo X, il Parlamento lo proclamò “re dei Francesi”.

Con questa proclamazione e con tale titolo i liberali volevano sottolineare che era il popolo l’entità che dava legittimità al nuovo sovrano, insieme con il giuramento di fedeltà alla Costituzione e con l’adozione della bandiera tricolore, simbolo della Rivoluzione francese, in luogo della bandiera bianca coi gigli d’oro dei Borbone.

Delle tante aspettative in questo sovrano, Luigi Filippo allargò solo molto limitatamente il diritto di voto: su una popolazione di circa 30 milioni di abitanti si passò da 100.000 a 165.000 elettori, scelti con criteri censitari. Mantenne invece la nomina regia per una delle due camere del Parlamento, quella dei Pari che era di per sé già ereditaria, contrariamente a quanto si aspettavano i liberali. In questo modo il sistema politico rimaneva nelle mani dell’aristocrazia e della borghesia più agiata I governi nominati da Luigi Filippo presero quasi subito una piega conservatrice, contrastata dall’opposizione della classe operaia, dei repubblicani e dei socialisti, interpreti di un sentimento d’insoddisfazione che si diffuse sfociando in frequenti insurrezioni spontanee e altrettanto frequenti attentati al re.

Dopo essere scampato a uno di questi attentati nel 1835, Luigi Filippo fece approvare severe leggi liberticide di polizia che limitarono drasticamente anche la libertà di stampa.

Di quelle “Tre gloriose giornate” come erano ricordati i moti parigini del Trenta e che erano state celebrate dal famosissimo dipinto di Delacroix “La Libertà che guida il Popolo” a cui aveva preso parte lo stesso Daumier, così piene di speranze, rimaneva ora ben poco: la monarchia continuava con un nuovo sovrano Luigi Filippo, c’era stato solo qualche aggiustamento alla carta costituzionale “octroyée”, ossia concessa nel 1814. E il dipinto che era stato esposto brevemente e non nella Sala del Trono alle Tuileries, ma al Museo Reale, prima che fosse rimosso nel 1832 e conservato in luogo più appartato, per evitare di incitare altre rivolte popolari per il suo contenuto sovversivo.

D’altro canto fin dalla sua creazione, il nuovo regime di Luigi Filippo dovette affrontare una forte opposizione repubblicana, concentrata soprattutto nei centri urbani. A questa opposizione politica si aggiunsero diversi moti popolari, suscitati dalle difficili condizioni di vita e dalle speranze deluse di quella rivoluzione che aveva ispirato il celebre dipinto con la “Marianne”, simbolo delle libertà, che guida il popolo.

Per far fronte a questa situazione, il governo introdusse allora diverse misure repressive, tra cui il divieto delle associazioni politiche segnatamente repubblicane e la limitazione della libertà di espressione: se la situazione del paese era grave servivano i bavagli alla stampa.

In Francia, come del resto in Europa e nella stessa Inghilterra dove era nato il fenomeno, il passaggio da un'economia ancora in gran parte agricola a un'economia di tipo industriale era stata l'origine di una crescita straordinaria e abnorme della popolazione urbana e, nello stesso tempo, di un significativo deterioramento delle condizioni di vita del nuovo proletariato urbano che si andava costituendo.

L’idealismo umanitario del Settecento che si era trasformato in un “socialismo utopistico” nel pensiero di Saint Simon cominciava a lasciare il posto a una più ardente e concreta richiesta di riforme politiche e sociali, contrastata dall’opposizione intransigente di una élite determinata a mantenere i propri privilegi.

Sono questi gli anni dell'inizio della carriera di Daumier che si dedicava principalmente alla litografia e la sua notorietà si legava innanzitutto alla collaborazione con “La Caricature”, un settimanale satirico creato nel 1831 da Charles Philipon (1800 – 1862), il giornalista ed editore lionese ostile al governo di Luigi Filippo: su questo giornale Daumier si fece portavoce di attacchi feroci che gli sarebbero valsi una serie di condanne immediate, di salatissime multe e di periodi di detenzione soprattutto per il suo “Gargantua”, un’irriverente caricatura del governo corrotto e famelico di Luigi Filippo, per il quale nel 1832 Daumier dovette scontare sei mesi di prigione.

Osserviamo l’immagine.

Fig. 1

In “Gargantua”, famelico personaggio dei romanzi di Rabelais, Daumier irrideva il re Luigi Filippo le cui necessità finanziarie erano inestinguibili. Noto a tutti per la sua avidità, il re aveva lottato duramente per poter ottenere un'importante lista civica che fosse a suo favore e aveva cercato perfino di procurarsi dei posti in parlamento per la sua numerosa famiglia. Daumier denunciò anche la corruzione elettorale praticata dal regime corrotto della “Monarchia di Luglio”: sotto il “trono”, che in realtà sembra più che altro una tazza del water, si vedono i deputati corrotti, considerati come escrementi del re, che dalla sede del governo si dirigono verso il “Palais-Borbone”, sede della “Camera dei Deputati”.

In questo periodo, e siamo a inizio anni Trenta, Daumier incominciò anche a realizzare sculture e caricature in argilla cruda, che, oltre ad essere vigorose opere d’arte in sé, aumentarono notevolmente le sue capacità disegnative: nel 1832 realizzò una serie di trentasei busti, definiti da lui stesso i “ritratti delle celebrità della borghesia” o dei “parlamentari”. Non a caso la “Monarchia di Luglio” è chiamata “borghese” perché quello di Luigi Filippo fu un regime che rappresentava gli interessi della borghesia francese e si basava sulle reciproche connivenze fra questa classe e il sovrano.

Nel 1834, Daumier pubblicò “La pancia legislativa” che presentava i più famosi deputati della destra, pubblicò “Libertà di stampa”, poi “La sepoltura di La Fayette” e soprattutto “Rue Transnonain” che condannava la repressione poliziesca e in cui mostrava le patetiche conseguenze di un massacro militare di civili.

Fig.2

Fig. 3

Fig. 4

Dopo la pubblicazione di “Rue Transnonain”, la censura soppresse “La Caricature”, che però riprese subito dopo le sue pubblicazioni con un nuovo titolo, “Le Charivari”, una testata giornalistica che sarebbe sopravvissuta al suo stesso editore.

Osserviamo ora il “disegno dello scandalo”.

Fig.5

Questa litografia testimonia una scena del massacro avvenuto in una soffitta durante la rivolta popolare scoppiata a Parigi ad aprile del 1834 che il governo represse duramente.

Che cosa era successo?

Il 14 aprile, nei pressi di una barricata in “Rue Transnonain” un capitano di fanteria era rimasto ferito da un colpo di pistola sparato da una finestra del civico 12. Per rappresaglia, due terzi degli occupanti l'edificio da cui si diceva che sarebbe partito il colpo, furono massacrati dai soldati.

Daumier creò la litografia che ricordava l’evento e che è considerata attualmente uno dei suoi capolavori e da alcuni critici una delle prime manifestazioni del “realismo”.

Quest’incisione, denunciando la repressione della polizia, dimostra la forza dello stile Daumier e delle sue convinzioni politiche. Gli occupanti del palazzo erano stati massacrati indiscriminatamente: i soldati erano entrati nelle case e avevano ucciso dodici residenti e ferito molti altri fra cui anziani, donne, bambini.

Daumier sintetizza solo un episodio del massacro. In una stanza con il letto disfatto, un uomo scivolando dal letto schiaccia sotto il suo peso un bambino, mentre in primo piano si vede in modo incompleto il volto di un vecchio, anche lui morto.

Nel suo commento alla vignetta il direttore de “La Caricature”, Charles Philipon, diede libero sfogo all'indignazione suscitata dal “massacro di rue Transnonain” e scrisse: “Questa non è una caricatura, non è un’accusa, è una pagina sanguinosa della nostra storia di oggi”. Baudelaire (1821 – 1867), si mosse nella stessa direzione qualche tempo dopo scrivendo: “Non è proprio [una] caricatura, [è] storia, [è] realtà terribile e banale”. Baudelaire, pur non conoscendo né la pittura né le sculture di Daumier, considerando comunque questa litografia uno dei vertici dell'opera del caricaturista, ne diede questa drammatica descrizione: “In una stanza povera e triste, la tradizionale stanza del proletario, con mobili banali ed essenziali, giace supino il corpo di un operaio nudo, con camicia di cotone e berretto, tutto il corpo lungo, gambe e braccia divaricate. Ci fu senza dubbio una grande lotta e un grande trambusto nella stanza, perché le sedie erano rovesciate, così come pure il comodino e il vaso da notte. Sotto il peso del suo cadavere, il padre schiaccia il cadavere del suo bambino tra la schiena e il pavimento. In questa fredda soffitta c'è solo silenzio e morte”.

Baudelaire fu l'unico ad aver compreso pienamente dalle sue litografie e dalle sue caricature il talento di Daumier e vide in lui, il terzo più grande disegnatore del secolo dopo Ingres e Delacroix.

Con quest’opera da caricaturista, Daumier era salito dunque al rango di “pittore di storia” anche se solo “in bianco e nero” e aveva anticipato il movimento realista nella pittura.

A seguito di questo disegno, nel 1835, “La Caricature”, com’è noto, fu costretta a concludere le sue pubblicazioni, ma Philipon non si diede per vinto e diede vita al giornale “Le Charivari” con la cui testata Daumier incominciò il suo sodalizio e a esso rimase fedele per venticinque anni.

Con il passaggio al rinnovato giornale, Daumier passò dalla caricatura esplicitamente politica alla satira sociale e ai riflessi della società borghese in tutti i suoi aspetti: scene di tribunale, ma anche di attori e artisti di strada che esercitavano su di lui un fascino particolare, perché il teatro di strada o no era per lui fonte di ispirazione: qualunque fosse il soggetto o la situazione, i suoi lavori avevano però un'umanità estranea a qualsiasi deriva verso il “romantico” e il “pittoresco”. I suoi disegni a matita o a penna illustravano ogni aspetto delle relazioni umane e della condizione umana del suo tempo.

Tra il 1836 e il 1842, Daumier realizzò una serie di cento caricature di costume basati su un personaggio inventato, “Robert Macaire”, nel quale si incarnavano tutti i vizi, gli intrighi e le sozzure della società basata sugli affari e sul profitto.

“Macaire” è l’immagine del truffatore opportunista in cui l’artista individua una varietà di tipi sociali contemporanei, tutti coinvolti in "loschi traffici per [il raggiungimento di] una ricchezza istantanea", e lo identifica soprattutto con il finanziere e uomo d'affari “Émile de Girardin” (1806-1881), che promosse le sue avventure finanziarie senza scrupoli attraverso il proprio giornale, “La Presse”.

“Macaire” è sostanzialmente un criminale, un cinico imbroglione degli inizi dell'era industriale di cui Philippon e Daumier si impadroniscono e lo trasformano in un eroe negativo attraverso una raccolta di racconti umoristici intitolati "Cento e uno".

Questa lunga serie inaugurò la caricatura di costume e racconta le diverse azioni di questa loro "Commedia umana" di balzachiana memoria.

Che sia un finanziere, un politico, un avvocato, un giornalista, un medico, il “Robert Macaire” di Daumier e Philippon è un individuo privo di scrupoli ipocrita e infame che approfitta del sistema e sfida la morale: il tipo stesso dell'opportunista sempre pronto ad afferrare la migliore occasione per trarne profitto. Finto benefattore dalla postura pontificante e rispettabile, pingue e intrallazzatore, è accompagnato dal suo seguace, lo scheletrico e famelico Bertrand.

Fig. 6

Negli anni Quaranta Daumier produsse diverse altre serie di litografie, ad esempio “Storia antica” del 1842, parodia dell'arte neoclassica, ma i suoi bersagli erano spesso rivolti contro la pomposità e la pretenziosità, come nella serie dedicata a “Gli uomini di Giustizia” (1845-8): qui, l'abito fluido e il contrasto in bianco e nero della toga permettevano effetti pittorici impressionanti.

Ma gli anni Quaranta furono anche quelli del suo avvicinamento, o forse riavvicinamento, alla pittura nel senso stretto: le sue opere pittoriche, spesso oscure e malinconiche, raffiguravano poveri e lavoratori in condizioni difficili. Per questo Daumier, anche se solo “ex post”, fu acclamato come uno dei principali artisti del ‘Realismo’, forse il primo cronologicamente, grazie alla sua capacità di utilizzare anche la satira e la critica sociale per creare immagini potenti e coinvolgenti.

Daumier è un personaggio importante sulla scena artistica e politica parigina perché il suo lavoro spinse anche molti altri artisti a utilizzare l'Arte come strumento di denuncia delle ingiustizie sociali e politiche del suo tempo e non a caso ancora una volta Baudelaire considerò Daumier “uno degli uomini più importanti, non [...] solo della caricatura, ma anche dell'arte moderna”.

Nel 1845 già trentasettenne Daumier sposò una giovane sarta e si stabilì sull'isola di Saint Louis sulla Senna dove vivevano una vita piuttosto grama.

Era la metà degli anni Quaranta e ormai le condizioni di vita in Francia cominciavano a diventare insostenibili e il regime di Luigi Filippo diventava sempre più smaccatamente favorevole a una élite molto ristretta che gli garantiva il suo appoggio in un parlamento corrotto.

I tanti contadini che avevano abbandonato le campagne e si erano riversati nelle città, vivevano nelle baraccopoli, antenate delle moderne “banlieue”, in condizioni inumane e accrescevano il numero dei disoccupati.

Nel febbraio del 1848 lo scontro violento fu inevitabile.

Al centro di dibattiti appassionati, il socialismo radicale di Marx e di Proudhon e le opere letterarie di Zola, di Baudelaire e di Dickens attingevano a fonti comuni: le “conseguenze della industrializzazione”, l'”opposizione tra il benessere della borghesia e la miseria delle classi proletarie” e il “contrasto tra l'eleganza dei nuovi quartieri residenziali e il degrado delle baraccopoli”.

Nelle arti figurative, questi stessi temi trovarono espressione nel movimento diventato poi la corrente del “Realismo”. Oltre a Courbet – la cui pittura oscura e dolorosa, con soggetti scabrosi, a volte perfino osceni, suscitava innumerevoli controversie con la critica e gli ideali borghesi –, il “Realismo” riunì anche il più ascetico “Jean-François Millet” e il graffiante caricaturista della politica e degli ambienti giuridici “Honoré Daumier”, ma anche pittore attento al mondo dei più umili.

L'appello lanciato da Baudelaire agli artisti affinché essi si appropriassero "dell'eroismo della vita moderna" fu accolto con favore da un numero sempre crescente di pittori, che rifiutavano categoricamente il condizionamento delle convenzioni dell’arte di regime rappresentata dall’accademismo. Si ricordino in tal senso, in un arco di tempo anche se non brevissimo, opere come “Il vaglio del grano” di Gustave Courbet del 1855 del “Museo delle Belle Arti” di Nantes, “Le spigolatrici” di Millet del 1857 al Museo d’Orsay a Parigi, “La lavandaia” del 1863 di Honoré Daumier ancora al “Museo d'Orsay”, “I piallatori di parquet” del 1875 di Gustave Caillebotte sempre al “Museo d'Orsay”.

La pittura realistica si affermava contrastando sempre più vigorosamente gli ideali moralisti e ipocritamente avulsi dalla realtà che avevano caratterizzato e imbalsamato l'arte accademica e che i suoi fautori si ostinavano a mantenere col favore del potere politico.

Dopo la rivoluzione del 1848, in Francia la situazione economica delle zone svantaggiate continuava tuttavia a peggiorare sia nelle campagne sia nelle città, compreso il mondo che gravitava intorno ad esse, e questo diventò uno dei temi preponderanti del “Realismo”.

Soggetti cari al Romanticismo, come erano stati “l'esotismo”, il “sublime” e la “spiritualità”, furono sostituiti da soggetti più vicini alla realtà concreta e alle problematiche della vita quotidiana. I dipinti oggetto dell’attenzione dell’arte rappresentavano ora i poveri, gli operai, gli sfortunati: non è un caso infatti che il “Realismo” abbia conosciuto grande successo in Europa proprio dopo i movimenti sociali e politici del 1848.

La pittura realistica si era proposta allora di rappresentare proprio questa realtà sociale: il lavoro nei campi e la vita nelle officine industriali fornirono così un certo numero di temi e anche il nudo, fino ad allora anemico prigioniero dell'allegoria, si avvicinò al realismo.

Era una rivoluzione anche in campo artistico con questa rottura netta con l'accademismo e con la rappresentazione idealizzata di scene convenzionali. Il “Realismo” voleva uno stile naturalistico ispirato alla fotografia che muoveva allora i suoi primi passi.

Il Realismo ebbe un impatto duraturo sulla pittura francese, penetrando, con le debite differenze, nel cuore dello stesso movimento impressionista che, per certi aspetti, ne fu il figlio primogenito.

Il 1848 segnò una svolta anche in Daumier sebbene la sua produzione pittorica fu tenuta quasi sempre nascosta. Noto all’opinione pubblica per la sua aspra critica sociale e per il suo impegno nel denunciare le ingiustizie sociali del suo tempo sui giornali, nei suoi dipinti Daumier raffigurava spesso i poveri e i lavoratori nonché, come si era visto nelle sue sferzanti caricature, politici e affaristi corrotti. Ma dal 1848, il rapporto tra litografia, disegno e pittura in lui si fece più stretto anche se i suoi dipinti rimasero pressoché sconosciuti al pubblico fino a una mostra tenuta a Parigi nel 1878 dal famoso gallerista mentore degli impressionisti “Paul Durand-Ruel”.

L'eccezionale talento di Daumier per la caricatura satirica si era basato su due qualità: in primo luogo, il suo notevole senso del disegno, in secondo luogo, la sua attenta capacità di osservazione degli individui e delle situazioni.

Nonostante nella memoria collettiva dei parigini, sia ricordato per le sue sferzanti caricature, Daumier fu anche un pittore raffinato e avanguardista non solo quando dipinse opere che mettevano a nudo vari aspetti della realtà cittadina ma anche quando svolgeva pochi ma significativi dipinti religiosi e mitologici generalmente di piccole dimensioni, come se Daumier non volesse prestarsi mai al gigantismo dei formati di alcuni suoi colleghi accademizzanti o meno.

Ammirato e perseguitato durante quasi tutta la sua vita per le sue idee politiche che esprimeva coraggiosamente attraverso le sue sferzanti caricature politiche e sociali, rimase più conosciuto per la sua opera grafica che investiva l’opinione pubblica piuttosto che per la sua pittura ma anche perché fu sempre restio ad esporla, considerandola solo un hobby praticato a tempo perso. Ma Daumier fu un artista completo e, alla metà degli anni Quaranta, incominciò a interessarsi con sempre maggiore intensità alla pittura, mentre continuava a produrre litografie come fonte di reddito per il suo sostentamento.

La Rivoluzione di febbraio del 1848 aveva portato i repubblicani al potere: il 24 febbraio Luigi Filippo aveva firmato la sua abdicazione, ma era stato costretto alla fuga a Londra con la sua famiglia e quindi a Parigi fu proclamata la “Seconda Repubblica”.

Su “Place de la Bastille”, un luogo simbolo per i parigini, Charles Lagrange, membro della società segreta della “Charbonnerie”, futuro Governatore dell'”Hôtel de Ville” – corrispondente in italiano al “Palazzo di Città” o “Municipio” –, e futuro deputato al nuovo parlamento repubblicano, si sedette sul trono reale portato dal “Palais-Royal” in segno di spregio affinché esso fosse poi bruciato. Molti artisti e intellettuali erano stati solidali con il popolo che stava per imporre la “Seconda Repubblica”.

Ansioso di frenare la disoccupazione, il 26 febbraio il governo provvisorio repubblicano aveva istituito i "Laboratori Nazionali", fabbriche istituite a Parigi che avrebbero dovuto assorbire la manodopera disoccupata e garantire il diritto al lavoro. Alla fine di marzo il governo lanciò anche un’iniziativa attraverso la stampa con un “appello agli artisti” sotto forma di concorso per “la composizione della figura simbolica della Repubblica francese” e nello stesso tempo il concorso per una figura scolpita della Repubblica e per la medaglia commemorativa della Rivoluzione del 1848 e dell'instaurazione della Repubblica.

Daumier partecipò a questo concorso per la raffigurazione della “Repubblica” che lo portò ad esporre per la prima volta in pubblico un suo dipinto.

Fig. 7

Questo concorso per la rappresentazione di una figura simbolica della Repubblica dimostrava quanto i repubblicani fossero consapevoli dell'importanza della rappresentazione del potere statale.

La Repubblica, astratta, impersonale e collegiale, doveva incarnarsi in una forma visibile per meglio affievolire la memoria concreta, personale e monocratica del re. L'immagine simbolica doveva imporsi fra una popolazione ancora poco repubblicana e doveva essere esplicativa e rassicurante.

I repubblicani del 1848 – da Lamartine a Ledru-Rollin – erano preoccupati di assicurare il trionfo di un governo che potesse però far dimenticare quel precedente regime repubblicano che si era instaurato con il Terrore nel 1793 e che era ancora troppo vivo nella memoria collettiva.

Il governo aveva dato completa libertà agli artisti, ma una circolare di Ledru-Rollin, ministro dell'Interno incaricato delle Belle Arti, ricordava lo spirito che la “Repubblica Fraterna” del 1848 doveva esprimere: “La vostra composizione deve riunire in una sola persona Libertà, Uguaglianza, Fraternità. […] Attenzione anche a non apparire troppo bellicosi. Si pensi soprattutto alla forza morale [del messaggio]”.

Daumier partecipò a questo concorso con la sua figura allegorica della Repubblica: arrivò undicesimo, ma non completò mai il dipinto.

In quest’opera l’artista punta sulla bandiera tricolore. La sua Repubblica, non è la Marianne, è una donna forte, dal seno possente e pesante che fu spesso percepita dai suoi contemporanei come una “Carità”. Nel suo dipinto la Repubblica svolge la stessa funzione della Madre dei “Compagnon”: nutre, accoglie, protegge ed educa i suoi figli.

Gli amici pittori di Daumier, Corot (1796-1875), Millet (1814-1875) e Theodore Rousseau (1812-1867), ne furono ammirati e lo incoraggiarono a continuare sulla strada della pittura, perché era bravo, ma dedicava troppe energie alla realizzazione delle sue litografie.

Il concorso in conclusione si rivelò un fallimento.

La giuria, riunitasi il 23 ottobre, decise di non scegliere nessuna delle venti opere selezionate. Non era più il momento dell'euforia fraterna: l'insurrezione operaia e la sua repressione erano impresse nella memoria di tutti e la “Storia dell’Arte” sarebbe stata altrettanto severa: fra le opere realizzate, i posteri avrebbero ricordato solo “La République” di Daumier. Il suo bozzetto entrò nelle collezioni nazionali nel 1906 e oggi è conservato al “Museo d'Orsay”.

Quanto alla Repubblica col berretto frigio, essa rimase proprietà solo dei repubblicani convinti, che andarono all'opposizione dal 1849 all’indomani dell’elezione del principe presidente Luigi Napoleone Bonaparte, prima che il berretto frigio fosse addirittura bandito dopo il colpo di stato del 2 dicembre 1851 e solo col ritorno della “Terza Repubblica” nel 1870 rifiorì il simbolismo repubblicano, e la Marianne tornò a distinguersi come allegoria della Repubblica e presto di tutta la Francia.

La storia di quest’opera di Daumier e on genere di questo concorso fallito è quella che forse maggiormente fa riflettere sulla rapida e confusa complessità dei cambiamenti politici, sociali e artistici che si verificarono nella Parigi di quel terribile 1848: ben presto infatti la vittoria dei repubblicani moderati alle elezioni del 23 e 24 aprile, che si svolsero per la prima volta a suffragio universale maschile, mandò in frantumi attraverso le urne le speranze di una rivoluzione sociale.

Di fronte al loro fallimento economico e alla minaccia rivoluzionaria rappresentata dai 110.000 lavoratori, la maggior parte dei quali erano disoccupati, i "Laboratori Nazionali" furono sciolti il 21 giugno.

Dal 23 al 26 giugno, molti operai di Parigi erano stati gettati sul lastrico e insorsero nuovamente in una terribile battaglia di strada: su ordine del ministro della guerra, Cavaignac, presto soprannominato il "Principe del Sangue", i tumulti furono duramente repressi 4.000 operai da una parte e 1.600 guardie e soldati dall'altra furono uccisi.

La maggior parte dei pittori, dei disegnatori e degli scrittori si schierò con l'ordine costituito.

Non Daumier.

Tra il marzo del 1850 e il dicembre del 1851 pubblicò su “Le Charivari” una trentina di litografie dove era raffigurato un altro personaggio che aveva inventato, quello di “Ratapoil” in italiano “ratto spellato” che rappresenta un esempio di "losco agente, promotore instancabile della propaganda napoleonica", di cui realizzò anche una statuetta di bronzo oggi conservata al “Museo d’Orsay” per fare satira sui poliziotti senza scrupoli di Luigi Napoleone Bonaparte.

Che cosa aveva scatenato questa volta questa campagna satirica?

Quando il 10 dicembre 1848, a capo di una coalizione moderata, Luigi Napoleone Bonaparte era stato eletto alla presidenza della Repubblica ebbe vita una corrente militante di vignettisti antibonapartisti della quale Daumier fu parte fondamentale.

Il principe presidente era stato eletto per quattro anni “non rinnovabili”, ma nel 1850 organizzò un'intensa campagna d'opinione pubblica che sollecitava una revisione della Costituzione per autorizzare il rinnovo del suo mandato. In questo modo prendeva forma il pericolo di una dittatura e di una restaurazione del potere imperiale.

Daumier, repubblicano radicale convinto, si opponeva con la forza della sua matita ai violenti metodi di proselitismo adottati da alcuni agenti elettorali schierati in favore di Luigi Napoleone Bonaparte.

Il principe presidente aveva organizzato una campagna di opinione permanente in suo favore nel cui contesto, aveva creato un’organizzazione denominata “Società del 10 dicembre” dalla data della sua vittoria alle elezioni presidenziali.

Sebbene fosse piuttosto popolare, questo gruppo di suoi simpatizzanti, sostenitori del militarismo e in particolare del cesarismo napoleonico, acquisì rapidamente la reputazione di essere una cricca violenta e intimidatoria al soldo del principe-presidente: quando alla “Gare de l'Est” di Parigi scoppiò una violenta rissa tra alcuni suoi membri e alcuni repubblicani, artisti come Daumier o intellettuali come Marx presero di mira la “Società del 10 dicembre”.

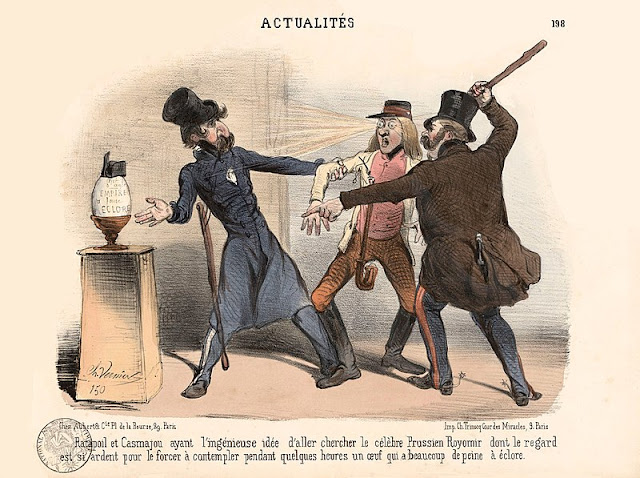

“Le Charivari” pubblicò allora una serie di litografie di Daumier raffiguranti “Ratapoil” e il suo degno compare “Casmajou”, armati di bastoni, che personificavano caricaturalmente il tipico agente di propaganda al soldo del potere.

Questo è un esempio di una delle vignette.

Fig.8

Nel 1850 Daumier non fu però l'unico illustratore ad aver firmato caricature raffiguranti questo vile duo: altri vignettisti si unirono a questa campagna denigratoria e, quando la reputazione della famigerata società si deteriorò a causa non solo delle bastonature ma anche delle caricature, la sua fine sembrò inevitabile: l’astuto e cinico Luigi Napoleone Bonaparte la sciolse accortamente nel novembre 1850 per privare i suoi avversari politici di nuovi argomenti di protesta contro il suo governo che assomigliava sempre più a un regime.

Per comprendere meglio il personaggio rappresentato in quella trentina di caricature, Daumier aveva modellato una sovversiva statuetta che, dopo il colpo di stato del 2 dicembre 1851 con cui Luigi Napoleone Bonaparte si proclamò imperatore col nome di Napoleone III, fu accuratamente nascosta per sfuggire all'ira della censura, ma la statuetta riapparve nel 1878 e, per la prima volta, fu esposta al pubblico durante la storica mostra delle opere di Daumier alla “Galleria Durand-Ruel”.

Osserviamola.

Fig. 9

Ratapoil è caratterizzato da un profilo lungo ed emaciato, con un’inarcatura insolente della schiena in avanti e con un atteggiamento provocatorio. L’abbigliamento fa di lui un personaggio tragicomico: una redingote dalle pieghe sgualcite, un cilindro sciupato che gli casca sull'occhio sinistro, un lungo bastone che fungerebbe da appoggio, ma la cui presenza è intimidatoria.

Sebbene i lineamenti di Ratapoil non siano una caricatura esplicita del principe-presidente, i baffi e la barba in stile “imperiale” sono il simbolo immediatamente riconoscibile del nemico ed evocano in modo irriverente il futuro imperatore.

Daumier modellò la statuetta con grande libertà di esecuzione, con un realismo così esasperato, da precorrere l’espressionismo: i volumi esasperati, sbilanciati, fragili e forti al tempo stesso, conferiscono all'opera una violenza sovversiva all'altezza della sfida politica che l’artista stava lanciando.

Alla grandezza eccessiva delle calzature, dei pantaloni e della redingote, si aggiunge, l'espressione satanica del viso. Con questa deleteria statuetta, Daumier stilava un'analisi feroce e pessimista delle abiezioni politiche che rappresentava.

Daumier concepì questo personaggio come un'arma politica per denunciare, anche se inutilmente, la propaganda populista del nuovo Bonaparte e la minaccia di una restaurazione imperiale, ma imperterrito continuò a fare satira politica sulle vicende della Seconda Repubblica e poi del Secondo Impero, di cui simboleggiò vizi e difetti anche con il personaggio di “Ratapoil”, in cui elementi presi dalla realtà diventavano emblema di miseria.

Daumier è stato un grande pittore anche se ancora oggi la sua fama di pittore continua ad essere opacizzata da quella di caricaturista. In ogni caso non può esistere distacco fra la sua attività di caricaturista e quella di pittore: nella sua pittura non si ritrova solo la maggior parte dei temi affrontati nei disegni, la borghesia, le scene di vita popolare, sugli avvocati, sui lettori e sugli amanti delle stampe, ma i suoi dipinti hanno anche la morbidezza, la leggerezza e l'austerità di volumi che non sorprendono in un caricaturista e che impediscono ogni divagazione.

Il realismo consiste nel porre davanti allo spettatore l’immagine del mondo reale con l’immediatezza e l’evidenza che la realtà stessa produce e Daumier è profondamente realista, ma la morbidezza delle linee, lo sbiadimento dei volumi grazie al colore spesso acquoso, la sensazione morbida della superficie stimolano la realtà all'immaginazione.

Nella sua pittura il narratore di politica e di vita popolare a un certo punto smette di raccontare, la storia rimane sospesa, ma non come in un'istantanea. Daumier infatti non realizza immagini sul tema: non si tratta mai di individui precisi che hanno agito e che agiscono in un momento preciso e di cui ci descriverebbe l'azione, sono piuttosto figure che diventano personaggi che non rappresentano un solo individuo e un solo evento, ma sono l’espressione di tutti coloro con cui essi condividono lo stesso destino pittorico, ma anche sociale e politico.

Lo spirito della Repubblica è sempre al centro anche nella sua pittura. I suoi avvocati ambiziosi, teatrali e sprezzanti, i suoi politici sazi e ottusi ci parlano ancora perché non sono individui, ma sono tipi umani.

Come in Balzac? Sicuramente, ma con maggiore ironia.

In diverse occasioni la censura impedì a Daumier di continuare la sua azione di demolizione politica e in questi periodi per i giornali illustrati dovette produrre un altro tipo di immagini in cui rivelava la sua tenerezza per gli offesi e per gli umiliati, come accade nel suoi i suoi dipinti di viaggiatori sui trasporti pubblici: schiacciati sui banchi di una carrozza di terza classe o nelle file dei rivoltosi che corrono verso il nemico politico, essi sono sempre il volto dell'attesa dell'essere e della dignità.

Daumier rimase un pittore incompiuto, a causa della sua generosità come illustratore e come attivista. Incompiuto perché non aveva sempre il tempo di realizzare appieno le sue opere di pittura, incompiuto perché lo vediamo solo attraverso i disegni che lo hanno reso famoso.

I primi dipinti allegorici che realizzò e sono significativamente tratti dalle favole di La Fontaine o dalle commedie di Moliere, due grandi fustigatori dei cattivi costumi, ma la maggior parte della sua pittura fu costituita da scene di vita popolare come l'esemplare “Sommossa” un dipinto realizzato probabilmente nel 1848 e appartenente oggi alla “Phillips Collection” di Washington.

Fig. 9

Per il collezionista e critico d’arte “Duncan Phillips”, che comprò sul mercato d’arte il dipinto, “La Rivolta”, a lungo dimenticato, era il gioiello delle opere di Daumier.

Phillips colse al volo l'opportunità di comprarlo.

La sua ammirazione lo portò a parlare di quest’opera in termini superlativi e in più di un’occasione la definì “il quadro più grande della sua collezione”.

“La Rivolta” fu probabilmente ispirata proprio dalla rivoluzione del 1848.

In questo dipinto Daumier ha voluto rappresentare la privazione dei poveri parigini nel 1848 ed esprimere il fervore della rivoluzione causato dal malgoverno di Luigi Filippo attraverso la rielaborazione degli elementi compositivi e pittorici.

Daumier dipinse realisticamente la cruda emozione del personaggio centrale che la tela inquadra: un uomo che, visti i suoi vestiti, è sicuramente un cittadino in camicia bianca che alza il pugno destro in aria mentre emette un grido.

La presenza dietro di lui di un uomo col cappello a cilindro, si tratta quindi di un borghese, e di donne alla sua destra, lascia pensare che si tratti di una rivolta popolare nel senso più ampio dei ceti: tutto il gruppo di persone intorno a lui sembra impegnato nello stesso atto di rivolta collettiva, tutti i volti visibili che sono accanto a lui, sembrano guardare nella sua direzione.

La scena è molto probabilmente quella della rivolta popolare di Parigi, non quella di febbraio, che costrinse all'abdicazione del re Luigi Filippo e determinò l'istituzione della breve e sfortunata Seconda Repubblica, ma quella di giugno.

Daumier era stato testimone dei violenti scontri di Parigi.

Nell’impaginazione l’artista comprime la folla introducendo un muro verticale a destra e le ombre scure a sinistra, ammassando le figure e aumentando così la qualità esplosiva della scena e trasformandola in un "simbolo di tutta l'indignazione umana repressa".

Questa visione, permeata dalle tonalità del marrone, ottiene la forte impressione di un’energia dinamica repressa attraverso il gesto deciso del protagonista, il tratto duro di tutti i soggetti umani (con forti bordi neri) e la presenza di una lunga e indistinta successione degli edifici urbani a sinistra, che – insieme all’edificio incombe in alto a destra – rafforzano particolarmente il senso di chiusura degli esseri umani.

L'opera raffigura la povertà e la disperazione vissute dal popolo parigino durante la rivoluzione del 1848. Lo stile di Daumier nel creare “La Rivolta” fu certamente influenzato da artisti romantici come Delacroix e Gericault ed è considerata una delle sue opere più rappresentative.

Negli anni Cinquanta Daumier dipinse spesso clown e acrobati nei ad esempio, “Saltimbanque”, del 1855\60 al Louvre e scene teatrali come “Crispin e Scapin”, del 1858\60 sempre al Louvre, il cui soggetto è la commedia dell’arte francese in cui il maestro riesce a rendere il tono dell’opera di Molière attraverso una sola immagine molto eloquente.

Degli anni Cinquanta è ancora un “Ecce Homo”, una delle immagini più inquietanti di Gesù prodotte nella Francia dell’Ottocento oltre che di una straordinaria modernità.

Fig.

Parte del successo di questo dipinto, come esempio di realismo in una narrazione sacra, è il coinvolgimento diretto che l'opera d'arte stabilisce tra il soggetto e lo spettatore. Ma non solo.

Rara, ma non unica opera di Daumier che raffiguri un soggetto religioso, “Ecce Homo” era un soggetto insolito per l'artista almeno apparentemente.

Anche questo soggetto, ancorché religioso, evidenzia la corruzione di un sistema giudiziario e il processo a Gesù si inserisce iconograficamente in un tema molto ricorrente nell'arte di Daumier.

La folla riunita che accusa Gesù ricorda episodi contemporanei di disordini politici spesso evocati nell'arte realista dell’Ottocento.

Probabilmente iniziato su commissione di una chiesa, “Ecce Homo” rimase incompiuto come molti altri dipinti di Daumier. Raffigurando la scena del racconto nei toni del marrone, che vanno da un cielo giallastro pallido a profonde ombre nere, quest’opera sembra la pittura di base di un lavoro solo incominciato che deve essere completato. Eppure, dal nostro punto di vista di osservatori del ventunesimo secolo, lo stato incompleto del dipinto gli conferisce un senso di drammaticità e di immediatezza, come se l'evento si stesse consumando proprio davanti a noi.

Indossando una corona di spine, Gesù è mostrato davanti alla folla come una figura da scegliere o da rifiutare, ma in ogni caso da schernire: come simbolo contorto della sua sovranità, quella corona di spine identifica questo momento come quello della derisione.

Posizionato su una loggia, al di sopra del tumulto visivo della folla, Gesù è immobile e risoluto, collocato visivamente come se fosse sospeso fra cielo e terra: la sua figura calma, stagliata contro una luce sacra, ha un'immobilità eroica.

Quest’uomo è contemporaneamente usato come sacrificio umano ed esaltato come salvatore divino.

La composizione, con grandi figure in primo piano poste direttamente contro il piano dell'immagine, sbatte lo spettatore tra la folla bieca e inferocita, lo coinvolge direttamente nell'evento e lo trasforma da spettatore passivo di questo spettacolo a testimone impegnato con qualcosa in gioco nel dramma di questa folla che poche ore prima lo aveva acclamato col canto di “Osanna” e poche ore dopo, sobillata da agenti del gran sinedrio, pagata o minacciata col bastone, si sgola al grido “Crucifige”, non è altro che l’esempio della manovrabilità della massa, che non agisce, ma reagisce, che non delibera, diremmo oggi, ma è strumento cieco di politici imbonitori.

E Gesù, il sovversivo, il ribelle a favore del popolo è tradito dal popolo stesso.

Anche questo dipinto religioso ha in sé una potentissima carica politica.

L’artista nutriva un evidente risentimento politico e morale verso le classi superiori che identifica con la élite conniventi con il potere e questa è la motivazione principale della sua pittura che si era già ampiamente riflessa nelle sue acute caricature.

Sotto la pressione della polizia del Secondo Impero, Daumier nel 1860 fu licenziato da “Le Charivari”. La disoccupazione lo costrinse a cercare di guadagnarsi da vivere con i suoi acquerelli di paesaggi urbani naturalmente andati perduti.

Questo incidente però gli consentì di dedicarsi più costantemente alla pittura, prendendo in prestito i suoi temi dalle scene di vita quotidiana di strada o di stazione ferroviaria e dall'osservazione dei più umili, nacquero così le serie di dipinti come il “Vagone di terza classe”, per esempio quello bellissimo della “Galleria Nazionale del Canada” a Ottawa, in cui la stessa natura scultorea del disegnato si può vedere anche nella serie delle “Lavandaie” del 1863-64 del Museo d’Orsay e nel “Salvataggio” del 1870 alla “Kunsthalle” di Amburgo, nonché la serie degli “Emigranti”.

fig. 14

Fig. 15

Di Daumier esistono quattro tele e un rilievo, di piccolo formato, realizzati tra il 1850 e il 1870 che, lasciati senza titolo si possono intitolare “Gli emigranti” o “I fuggitivi” nelle cui diverse versioni troviamo il simbolo di una condizione umana più generale.

Se l'artista, sensibile alla rappresentazione dei drammi e dei conflitti del secolo, non ebbe diritto ai benefici delle commissioni pubbliche o private, sfuggì anche alle menzogne ottimistiche delle visioni ufficiali e all'autocompiacimento delle "élite" con la loro fede incondizionata nella scienza.

In queste opere che sembrano o che sono realmente appena abbozzate, Daumier cattura il dramma dell’emigrazione come movimento collettivo faticoso e incerto. Il suo stile e i suoi colori scoprono e si uniscono al peso storico delle immense peregrinazioni alle quali misteriosamente esse alludono. Queste opere sono una rappresentazione emblematica della partenza e di un volontario esilio.

Ma da dove partono e per andare dove?

Non si sa.

Queste opere si riferiscono a rappresentazioni simboliche del tema dell'esilio o del vagabondaggio nato dalla miseria.

Niente si capisce sulle cause della partenza se non l’impossibilità della permanenza: la disonestà degli oppressori, ma anche la miseria. Ciò che rafforza l'impressione della difficoltà del momento si riflette nell'atteggiamento e nella postura dei personaggi: essa è tracciata nei corpi piegati, appesantiti e quasi schiacciati sotto il peso di ciò che trasportano. È tutto ciò che hanno.

La presenza di questo popolo anonimo e senza volto è tanto più forte in quanto la realizzazione dell'opera si basa su un'economia di mezzi, sottolineata dal disegno e dall'incompletezza che è parte della tragica spogliazione della scena.

Ancora una volta in queste opere Daumier ha dimostrato una compassione, verso i più disagiati e ha formato il suo corteo di vinti di questa umanità condannata a vagare senza fine nel deserto sottostante, sotto un cielo cieco, e che va, non sappiamo più dove, e neanche più perché. Alla fine, però, è difficile collegare quest'opera a una corrente artistica precisa: è “romantica” nella sua rivolta generosa ed espressiva, è “realista” nella sua visione premonitrice dell'eroicizzazione degli umili, ed è tuttavia già “espressionista” nella sua straripante carica emotiva, in cui la pittura di Daumier lascia il campo aperto al potere dell'immaginazione.

I dipinti di Daumier non ebbero mai il grado di finitura che i suoi contemporanei si aspettavano, di qui il fiasco della mostra della 1878, ma hanno una qualità evocativa derivante da quella mancanza di rilievo che oggi conferisce loro un fascino speciale. Nel tratto Daumier utilizza una linea provvisoria e spezzata, in modo che i contorni siano definiti quasi impressionisticamente dalla luce circostante. Oggi, per noi venuti dopo le “Avanguardie” del Novecento, i suoi dipinti sono tenuti invece in grande considerazione – soprattutto le sue scene di genere per la sua affinità con l'opera di Gustave Courbet (1819-77) e di Jean-François Millet tanto che i critici lo considerano uno dei fondatori del realismo francese dell’Ottocento altra “cresta sottilissima” immagine che Wölfflin per un altro luogo e un altro tempo.

Osserviamo ora “La lavandaia”, un olio su tavola di 49 × 33,5 cm, attualmente conservato ed esposto al “Museo d'Orsay”.

In questo dipinto Daumier evoca una scena quotidiana della vita parigina dell'epoca. Daumier si ispirava alle classi lavoratrici delle grandi città durante il Secondo Impero.

Della lavandaia, esistono tre versioni simili, la prima delle quali fu presentata senza successo al Salon del 1861.

Sulla stessa scia di Millet che, rinunciando al folclore, osservava con un'ottica nuova il mondo contadino della metà dell’Ottocento, Daumier nella “Lavandaia” effettua un'analisi parallela a quella di Millet ambientandola, però, in un contesto prettamente urbano come accade per esempio anche in “Operai sulla strada”, un olio su tavoletta del 1838–40 del “Museo Nazionale” di Cardiff.

Fig 18

Liberata dall'aspetto ludico e cortese che invece caratterizzava le lavandaie settecentesche ritratte da “François Boucher”, “Jean-Hònore Fragonard” o da “Hubert Robert”, “La Lavandaia” di Daumier rivela invece tutta la sua disagiata condizione sociale che, il duro e ripetitivo lavoro rende ancor più ingrata.

Fig 19

Fig. 20

fig. 21

Elemento importante dell'economia borghese parigina, la lavanderia dei panni sporchi dava lavoro a un gran numero di donne comuni: pare che un quarto della popolazione femminile di Parigi svolgesse questo lavoro, ma era un lavoro massacrante che alla lunga deformava i corpi di queste donne. Occorre inoltre ricordare che nella gerarchia della servitù, perché anche in quella ce n’era una, le lavandaie occupavano il gradino più basso e questo è accaduto fino all’avvento diffuso delle lavatrici.

In questo dipinto la lavandaia non è oggetto di alcuna idealizzazione.

L'attenzione, rivolta alle due figure umane più che alla scena, in Daumier mira a spiegare l'importanza che un lavoro di questo tipo esercitava sulle anime e sui corpi. Una rassegnazione mista a tenerezza traspare nella madre che aiuta la figlioletta a salire i gradini troppo alti per lei. La bimba, che stringe tra le manine una schiumarola, sembra già destinata a perpetuare il lavoro della madre.

Sullo sfondo, la composizione è chiusa dai caseggiati di un quartiere parigino, contenitore luminoso e, indubbiamente, a lungo analizzato e studiato dall'artista, ma la cui fattura, rimasta incompiuta, conferisce alla scena una dimensione più che altro simbolica.

Daumier viveva sul “Quai d'Anjou” sull'Île Saint-Louis nel mezzo della Senna, e aveva spesso modo di osservare gli atteggiamenti delle lavandaie di ritorno dai lavatoi sul fiume, mentre salivano faticosamente i gradini di pietra, piegate sotto il peso della loro attività di lavaggio e dei panni che dovevano consegnare puliti come si vede in “Le lavandaie del Quai d'Anjou” un olio su tavola del 1850-52 in collezione privata.

Fig 22.

L'attenzione rivolta agli umili si unisce però a una pulsione di forza e di monumentalità che ricorda le mascoline figure femminili di Michelangelo.

Il contrasto di luci tra lo sfondo luminoso e i due personaggi conferisce tutta la sua forza alla rappresentazione di questa lavandaia, che appare michelangiolescamente imponente rispetto alla sua bambinetta.

Quest'opera fu proposta dal pittore al Salon del 1861, e fu esposta ma con un allestimento troppo in alto per essere apprezzata. Sarebbe stata poi presentata in modo più accessibile agli occhi dei visitatori durante l'”Esposizione Universale” del 1900 che celebrava l’arte francese del secolo appena finito.

Daumier dipinse diverse varianti su questo tema: esistono numerose repliche e ci sono almeno altre due versioni, una conservata al “Metropolitan Museum of Art” e l'altra alla “Albright-Knox Art Gallery” di Buffalo, ma questa del Museo d'Orsay sembra, secondo la critica, di gran lunga la migliore. L’opera, acquisita nel 1927 dai Musei Nazionali nell'ambito della vendita di una collezione privata, fu affidata al Museo del Louvre e poi ceduta dal 1986 al Museo d'Orsay.

La serie dei dipinti dedicata a Don Chisciotte e Sancho Panza del 1870 alle “Courtauld Institute Galleries” di Londra fanno parte di un gruppo di opere su questo soggetto, che mostrano le manipolazioni sciolte e le pennellate calligrafiche dei suoi ultimi anni.

In questi ultimi anni della sua vita, la vista di Daumier peggiorò e fu salvato dall'indigenza solo grazie alla generosità degli amici, in particolare di Corot.

Nel suo realismo potente, si avvicinò alle figure più famose della pittura francese.

Oggi i disegni e i dipinti di Daumier possono essere ammirati in molti dei migliori musei d'arte della Francia, ma la maggior parte è dispersa il collezioni pubbliche e private straniere.

L'arte di Honoré Daumier cattura la condizione umana in un modo che va ben oltre il realismo. Dichiarando che "bisogna essere del proprio tempo", Daumier sottolineava la crescente distanza tra l'arte ufficiale e l'arte d'avanguardia.

Daumier rivolse il suo sguardo implacabile alla borghesia e alla magistratura sempre troppo coinvolte nei loro intrighi con il potere politico prima del re Luigi Filippo poi di Napoleone III.

A metà tra Balzac e Baudelaire, Daumier osserva i riti della città moderna, cioè Parigi, i suoi ritmi sociali e meteorologici nonché i gesti dei suoi abitanti le sue composizioni si distinguono per un grande senso di equilibrio delle masse, fortemente enfatizzate, potenti effetti chiaroscurali, una scansione assertiva e uno stile ricco e rapido. Gli ultimi lavori dell'artista si avvicinano sempre di più a Fragonard, che era stato la passione della sua giovinezza, per le sue linee ampie e leggere così come per i suoi toni chiari e appena velati.

Particolarmente iconico è il suo dipinto “Il vagone di terza classe”, titolo di almeno tre suoi dipinti a olio, in cui Daumier descrive realisticamente la povertà e la forza d'animo dei viaggiatori della classe operaia in un vagone ferroviario di terza classe.

Fig. 23

Di questo soggetto realizzò almeno tre versioni di cui due su tela, una datata fra il 1862 e il 1864, ma lasciata incompiuta ed è al “Metropolitan Museum of Art” di New York, un dipinto simile ma completato, datato fra il 1862 e il 1865, si trova nella “Galleria Nazionale del Canada” di Ottawa. Una terza versione fu realizzata su tavola ed è conservata al “Fine Art Museum” di San Francisco ed è datata dai curatori del museo di appartenenza fra il 1856 e il 1858. Se è valida questa datazione sarebbe la prima delle tre versioni.

Nello stile tipico di Daumier, che fece della sua arte una continua lotta politica, “Il vagone di terza classe” evidenzia l'interesse di dell’artista per la vita della classe operaia di Parigi e denuncia le condizioni sociali delle classi più povere in linea con l'intento del Realismo.

Nel 1878 con la presidenza di Victor Hugo fu organizzata una retrospettiva di Daumier alla “Galleria Durand-Ruel”. Daumier era quasi cieco e non vi partecipò neanche all’apertura: la mostra si rivelò un fallimento.

Nel 1879, pochi mesi dopo la mostra, Daumier morì nella sua casa di Valmondois, vicino a Pontoise e nel 1880 le sue spoglie mortali furono trasferite al cimitero del Père-Lachaise, vicino ai suoi amici Corot e Millet che lo avevano preceduto di un anno.

Daumier fu un artista prolifico, impegnato in varie arti e tecniche, e usò le sue abilità artistiche per ridicolizzare il governo e la società francese. Nonostante la sua mancanza di successo commerciale come artista di talento, la sua influenza sugli artisti successivi e sullo sviluppo della pittura francese è esemplificata dall'ammirazione dimostratagli da una varietà di artisti moderni, tra cui “Picasso” (1881-1973), “Paul Cézanne” (1839-1906) e “Francis Bacon” (1909-92), e fu venerato da giovani artisti come “James Ensor” (1860-1949) e da alcuni collezionisti, oltre che da una vasta cerchia di amici tra cui “Baudelaire”, “Delacroix” (1798-1863) e “Degas” (1834 – 1917) per il quale i dipinti di Daumier sulla vita della classe operaia sarebbero stati fonte di grande ispirazione e, durante la sua vita, raccolse oltre 2.000 delle sue opere.

Massimo Capuozzo

_-_Google_Art_Project.jpg)

_by_Honor%C3%A9_Daumier.jpg)

.webp)

_(attributed_to)_-_The_Fugitives_-_35.218_-_Burrell_Collection.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)