Quando furono istituiti i dipartimenti, sembrava solo un

adempimento burocratico, ma pian piano diventò un momento di incontro e di

confronto una felice occasione per parlare di didattica e per scambiare esperienze.

Il nostro mentore era Francesco Patrizio che ha sempre

mostrato di credere in me, in noi, quando le nostre singolarità diventarono un

plurale. Il dipartimento era numeroso. La nostra Filomena Pontecorvo, la cara

Rosalba Mascolo, il compianto Gigi Attianese. Nel corso degli anni tuttavia la

schiera, per non so dire quali lambiccate ragioni oltre ai pensionamenti e a qualche

dolorosa perdita, si è andata assottigliando e questo se da una parte ci diede

un maggiore senso di debolezza, dall’atro ci ha fatto maggiormente stringere le

une alle altre. Poi le schiere si sono di nuovo rimpolpate e accanto a me e

alle mie care Nella Aversa, Pina Castaldo e Anna Limodio si sono aggiunte Maria

Antonietta Zeppetella del Sesto, passata ora alla presidenza, e Rosaria Menditti,

animatrice dell’indirizzo turistico. Poi sono giunte la dolce Rosalba Grosso, la

tenera Luisa Panariello, Giovanna Aspide, dolcissima ma forte, e poi ancora le

vivacissime Antonella Ferrentino e Marica.

A tutte loro dedico questo mio lavoro, faticoso, che spesso

per vicissitudini domestiche e per reali oggettive difficoltà di indagine avevo

pensato di abbandonare. Ma gli incoraggiamenti di Anna e di Nella mi hanno

spinto a continuare.

Non volevo deludere e volevo donare l’unico florilegio

che sono in grado di donare un saggio di arte che spero che accetterete anche

coi suoi vistosi limiti.

Una parola ancora voglio dedicare alle professoresse

Rosanna Larosa che spesso collabora con il nostro dipartimento, mostrando per

noi grande simpatia, e alla professoressa Ida Balì che ha spesso amabilmente apprezzato

i miei scritti.

Incontri importanti che a volte il destino ci dona.

Con stima e affetto

Max

La Chiesa, l’arte e le immagini sacre. Un rapporto affascinante quanto complesso, non privo di tensioni e di contraddizioni durante un secolo, il Cinquecento, percorso da profonde e laceranti lotte religiose.

All’inizio del secolo, i fermenti che avevano

già a lungo agitato la religiosità tardomedievale si coagularono nella Riforma

protestante avviata nel 1517 da Martin Lutero e proseguita da Zwingli a Zurigo e da Calvino a Ginevra. I protestanti accusavano la Chiesa romana di

aver perduto il senso di umiltà e di povertà che aveva caratterizzato la chiesa

delle origini, lasciandosi allettare solo da potere, da ricchezza e da piaceri

terreni.

L’attacco al tradizionale magistero della

chiesa fu destinato a produrre effetti vastissimi a tutti i livelli. L’Europa

occidentale fu spaccata a metà dalla riforma protestante: la parte

centro-settentrionale aderì al Protestantesimo, quella meridionale rimase la

roccaforte del Cattolicesimo.

Le conseguenze di questa spaccatura furono

notevoli non solo sul piano politico, perché in gioco non c’era soltanto un

contrasto teologico-dottrinale, ma uno scontro di potere che determinò un clima

di guerra, combattuta con le armi dell’inquisizione, dello spionaggio e della

caccia alle streghe. Questo clima si arroventò sempre di più con la conclusione

del Concilio di Trento nel 1563. Le conseguenze si riverberarono

profondamente anche sul piano socioculturale, quindi l’arte, il teatro, la

musica, la letteratura e gli stessi stili di vita furono profondamente

influenzati dalla diffusione delle problematiche teologiche e devozionali.

Il Concilio, convocato nel 1545 per tentare

una ricomposizione tra cattolici e protestanti, diventò in realtà il luogo di

elaborazione della nuova ideologia della chiesa romana che, con la sua Riforma,

dava una risposta alla Riforma proposta dai protestanti.

La Chiesa romana non poteva ignorare la sua

eccessiva mondanizzazione, ma il risultato degli interventi conciliari, più che

ravvivare la fede dei credenti, produsse sostanzialmente un clima di maggiore

severità e la risposta al Protestantesimo diventò l’intolleranza: si poteva

essere imprigionati, torturati e condannati a morte per semplici reati di

opinione, instaurando un clima di terrore che serviva ad arginare la diffusione

dello scisma riformistico. Casi notevoli di questa intolleranza furono le

vicende dapprima di Giordano Bruno e poi di Galileo

Galilei: in pratica bastava avere idee diverse da quelle delle gerarchie

ecclesiastiche per andare incontro ad accuse, processi, terrore e morte.

Fra i protestanti e la chiesa romana ci

furono profonde divergenze anche sul piano artistico che produssero potenti

contraccolpi. Allo sfarzo esteriore e all’eleganza tutta umana dell’arte

rinascimentale, propri di una chiesa ormai mondanizzata, la Riforma

protestante contrapponeva una religiosità che metteva in primo piano l’interiorità,

la valorizzazione della fede e il ruolo imprescindibile della grazia divina

nella salvezza dell’uomo. I nuovi edifici religiosi costruiti sotto l’influenza

protestante mostrano, infatti, caratteri di funzionalità e di sobrietà e

lasciano poco spazio alle preoccupazioni rappresentative. Lutero tuttavia,

attento all’assimilazione della sua dottrina della fede, favorì sia il ruolo

catechetico delle immagini, sia il principio della libertà individuale di

utilizzarle e, sebbene non avesse abolito del tutto l’iconografia religiosa, la

piegò alle proprie esigenze, conservando ciò che poteva rafforzare, sul piano

del messaggio visivo, la nuova lettura del Vangelo richiesta dal canone

luterano. La scelta degli artisti andava per lo più verso la raffigurazione

letterale di «storie bibliche», mentre erano del tutto escluse le storie dei

santi, pertanto utilizzò un’opportuna iconografia propagandistica delle sue

idee riformatrici cui non sfuggirono artisti come Albrecht Dürer e Hans Holbein.

Posizioni estreme sulle immagini sacre furono

invece quelle assunte da Huldrych Zwingli che, accusandole di

essere uno strumento di idolatria, ne sosteneva la distruzione. Nell’Europa

protestante non mancarono forme di profonda intolleranza, infatti, diversi

riformatori protestanti, fra i quali il già citato Zwingli, Giovanni

Calvino e Andrea Carlostadio, appellandosi ai divieti del Pentateuco e richiamandosi ai Dieci Comandamenti, incoraggiarono la

demolizione delle immagini religiose: immagini di santi o della Madonna,

vetrate che raffiguravano eventi miracolosi o soprannaturali furono rimosse

dalle chiese e dalle cappelle e spesso furono distrutte. Nel 1559 anche

l’Inghilterra di Elisabetta accettò le tesi iconoclastiche e l’ondata del

fanatismo percorse Svizzera, Germania, Francia, Paesi Bassi e giunse a fino

alla Danimarca. Con la predicazione dei riformatori calvinisti l’impeto si

abbatté sulla Scozia, riducendo in rovine secoli di civiltà. In Francia

importanti edifici sacri come la Basilica di San Martino a Tours,

la Basilica di Notre-Dame a Rouen e la Basilica di Santa

Maria Maddalena a Vézelay furono bersaglio della violenza dei

protestanti. Nel 1566 le Fiandre furono colpite dalla cosiddetta tempesta

delle immagini quando folle inferocite, sobillate da predicatori

calvinisti, in Olanda, Belgio e Lussemburgo demolirono centinaia di chiese

cattoliche, cappelle, abbazie, monasteri e tutto ciò che contenevano; nella

stessa Germania il patrimonio artistico fu talmente smembrato e devastato a

causa dell’iconoclastia protestante, che Luigi I di Baviera nel

1842 scrisse: «Dove sorgeva la Riforma, tramontava l’arte figurativa». Simbolo

di quel periodo di devastazioni fu la "Giornata del falso idolo",

quando nella città di Ulma, nella Germania meridionale, i falò furono così

tanti e alti da intossicare l’aria.

Quest’atteggiamento iconoclasta del Protestantesimo

era in netta controtendenza con la chiesa cristiana che, in generale, aveva

sempre avuto un rapporto fecondo con l’arte. Il Cristianesimo era stato infatti l’unica

religione abramitica, l’unico monoteismo, che non aveva mai rifiutato la

rappresentazione artistica di figure umane e di storie. Già durante l’Alto

Medioevo la chiesa di Roma aveva assunto una posizione molto forte contro

l’iconoclastia bizantina, mostrando un atteggiamento sempre tollerante verso la

creatività degli artisti, anche quando, con l’avvento dell’Umanesimo e con il

ritorno alla cultura classica, i precetti estetici e i miti rinascimentali portarono

l’arte ad approdi eccellenti, ma poco ortodossi dal punto di vista religioso.

Nella vasta e complessa riforma della Chiesa,

il Concilio di Trento nelle sue fasi finali s’interessò anche dell’arte

religiosa, un problema che richiedeva un’urgente soluzione, perché i

riformatori protestanti tendevano a valutare tutte le arti figurative come

idolatre. Particolare rilievo ebbe nella realizzazione del XXV decreto del

Concilio padre Diego Laìnez, successore di Ignazio di Loyola alla guida della Compagnia di Gesù.

Padre Laìnez partecipò al Concilio di Trento fin dalle prime sessioni, dapprima come padre spirituale degli alti prelati, poi come consultore teologico, ed elaborò una vera e propria “teologia delle immagini” di cui rimangono degli importanti appunti che sono alla base del Decreto stesso. Padre Laìnez elaborò il complesso pensiero dei gesuiti riguardo alle immagini sacre ne difese la funzione simbolica, chiarendo che non si adorava l’immagine, ma ciò che essa rappresentava: «L’immagine non è intesa per quello che raffigura, ma in relazione al prototipo in esso raffigurato: Cristo, la Vergine, i santi».

Padre Laìnez partecipò al Concilio di Trento fin dalle prime sessioni, dapprima come padre spirituale degli alti prelati, poi come consultore teologico, ed elaborò una vera e propria “teologia delle immagini” di cui rimangono degli importanti appunti che sono alla base del Decreto stesso. Padre Laìnez elaborò il complesso pensiero dei gesuiti riguardo alle immagini sacre ne difese la funzione simbolica, chiarendo che non si adorava l’immagine, ma ciò che essa rappresentava: «L’immagine non è intesa per quello che raffigura, ma in relazione al prototipo in esso raffigurato: Cristo, la Vergine, i santi».

Secondo Christian Hecht, la

difesa delle immagini dei padri conciliari fu motivata da ragioni storiche e di

tradizione, la cui autorità fu anteposta addirittura a quella dello stesso

Pontefice: furono richiamate, infatti, come precedente storico le decisioni del

secondo concilio di Nicea nel 786 che si era occupato dell’iconoclastia. Ma i

padri conciliari andarono ben oltre: le conclusioni del dibattito in merito a

questo tema furono raggiunte nella XXV e ultima sessione di lavori del Concilio

di Trento, in cui si stabilì il principio che le chiese e gli altri edifici di

culto dovessero essere luoghi in cui risultasse evidente la dimensione divina

attraverso la magnificenza delle strutture e dell’arredo richiamandosi agli esempi

testimoniati nel Vecchio Testamento in merito al Tabernacolo

di Mosè e al Tempio di Salomone. Era stato inevitabile

riallacciarsi a esempi biblici, specialmente perché il mondo protestante

sosteneva che la magnificenza delle chiese fosse invece successiva all’Impero

di Costantino e come tale non fedele all’originario messaggio divino. In quella sessione si era inoltre affrontato

il problema della rappresentazione pittorica della divinità e si erano discussi

i canoni in base ai quali essa doveva essere affrontata e valutata.

Neanche questo problema era trascurabile. I

riformatori protestanti avevano duramente contestato alla chiesa l’uso delle

immagini sacre, perché le consideravano sconvenienti o spesso oltraggiose e al

limite della blasfemia: proprio nel Rinascimento l’iconografia sacra aveva,

infatti, raggiunto un grado di inammissibile sensualità, di principesco

sfarzo e di gravi difformità rispetto alle sacre scritture. Per queste ragioni

i protestanti avevano per lo più assunto un atteggiamento iconoclasta,

considerando la venerazione delle immagini, una superstizione alla stregua di

un’eresia pagana: nei paesi tedeschi si era inoltre diffusa la moda di produrre

immagini, spesso a stampa, di carattere irriverente o addirittura blasfemo nei

confronti del Cattolicesimo. Per questo motivo i padri conciliari dovevano

affrontare il problema per cui si rendeva necessario un rigoroso controllo

sull’ortodossia delle immagini religiose.

Occupandosi inoltre di tutte le

manifestazioni della fede, i padri conciliari ritennero anche necessario

affermare il valore catechetico e devozionale delle immagini sacre

che, in contrasto con il pensiero protestante, potevano essere invece

utilizzate come strumento di insegnamento religioso e di contemplazione. Si

stabilì pertanto che bisognava attribuire onore e venerazione alle immagini

sacre, non certo perché in esse si riconosceva qualche essenza divina, come

facevano i pagani di fronte ai loro idoli, ma piuttosto bisognava utilizzarle

come modelli.

Se il loro valore catechetico consisteva nel fatto che il fedele doveva trarre dalle immagini un insegnamento morale, questo implicava grande attenzione al rapporto fra l’opera d’arte e la devozione del fedele, e si doveva mirare a tre elementi fondamentali: l’educazione del fedele, il rispetto per ortodossia cristiana e lo stimolo del fedele al messaggio devozionale cattolico.

Se il loro valore catechetico consisteva nel fatto che il fedele doveva trarre dalle immagini un insegnamento morale, questo implicava grande attenzione al rapporto fra l’opera d’arte e la devozione del fedele, e si doveva mirare a tre elementi fondamentali: l’educazione del fedele, il rispetto per ortodossia cristiana e lo stimolo del fedele al messaggio devozionale cattolico.

Le conclusioni furono sancite da un decreto

del 4 dicembre del 1563 Della invocazione, della venerazione e delle

reliquie dei santi e delle sacre immagini nel quale la Chiesa riaffermava

gli antichi argomenti in favore delle immagini sacre, dichiarando che le

pitture erano la Bibbia degli illetterati e che l’arte religiosa

doveva essere al servizio della Chiesa, per l’adorazione di Cristo e della

Madonna e per la venerazione dei santi, in netta opposizione al divieto del

loro culto, propugnato invece dal Protestantesimo.

Le decisioni del Concilio, prese nel pieno

del Rinascimento, appaiono come un arretramento alle posizioni della dottrina

medievale e dispongono la necessità di un intervento diretto e rigido della

Chiesa su ogni produzione artistica affinché «niente appaia disordinato, niente

fuori posto e rumoroso, niente profano, niente meno onesto».

I decreti dettarono le norme per la

produzione artistica commissionata dalla Chiesa[1].

Si doveva ritornare a composizioni

semplici e di immediata comprensione quindi si dovevano raffigurare pochi

personaggi che esprimessero tramite gesti chiari particolari atteggiamenti.

Si dovevano rispettare maggiormente le fonti

bibliche e agiografiche perciò furono vietate le invenzioni gratuite e le

immagini di nudi, divieto quest’ultimo che restaurò il pudore nell’arte sacra:

alcune scene di nudo, infatti, furono «rivestite» per indicazione di papi o di

prelati particolarmente zelanti.

Si doveva prestare particolare attenzione nel

rendere l’arte un efficace strumento di propaganda delle dottrine

controriformiste in modo che i contenuti delle opere d’arte toccassero i punti

sui quali il Concilio di Trento aveva insistito, come ad esempio il culto

mariano, il dogma dell’eucarestia come presenza reale di Cristo nell’ostia

consacrata, il pieno risalto all’intervento divino nella vita degli uomini.

Si incoraggiava la rappresentazione o la

descrizione dell’esperienza mistica, che ebbe un periodo di particolare

rigoglio nell’età della Controriforma.

L’arte doveva indurre alla preghiera,

doveva quindi puntare al coinvolgimento emotivo del fedele, ma senza

cadere mai in eccessi drammatici o teatrali.

Si consigliarono espressamente i martiri dei

santi, soprattutto quelli più truculenti, e il tema del martirio diventò uno

dei più ricorrenti fino a tutto il Seicento, quasi a testimoniare una nuova

visione della religione, basata soprattutto sul dolore e sulla mortificazione.

Si raccomandò anche l’uso di colori non

squillanti e di ambientazioni attendibili. In un certo senso, in

quest’atmosfera buia, anche i colori si scurirono: sono sempre più gli artisti

che, sulla scia di Caravaggio, affondano le loro immagini in una cornice di

oscurità avvolgente.

I decreti conciliari introdussero infine il

principio che tutte le opere d’arte destinate alle chiese o ad altri

luoghi sacri, con eccezione delle destinazioni private, dovessero essere

approvate dal vescovo della diocesi e, qualora non fossero conformi alle

attese, potevano essere rifiutate o si poteva richiederne la modifica: qualora

infine ci fossero stati casi dubbi o di controversia con l’artista, si sarebbe

ricorsi all’insindacabile giudizio del Sant’Uffizio.

Padre Laìnez aveva avvertito però con estrema

lucidità che l’uso delle immagini doveva essere corretto soltanto

qualora si trattasse di autentico abuso, fornendo i criteri per comprendere

cosa fosse abuso e cosa non lo fosse per evitare critiche scandalistiche da

parte dei protestanti.

Investiti di questa grande responsabilità, i

vescovi ebbero atteggiamenti diversi che andarono da un’ottusa e oscurantistica

rigidità ad aperture critiche e intelligenti verso lo strumento della pittura.

Lo strumento di controllo furono le Sante visite ossia gli

interventi dei vescovi in visita pastorale per accertare lo stato della chiesa,

del suo patrimonio, della sua anagrafe spirituale, dell’atteggiamento del clero

e del popolo dei devoti con l’istituzione ecclesiastica.

Il controllo ecclesiastico in termini di committenza,

ma anche di norme e pronunciamenti ufficiali di natura teorica e pratica fu

fondamentale sulla natura, sull’uso e sulla forma delle immagini: l’artista non

era più libero di agire secondo il proprio arbitrio figurativo, come vorrebbe

il punto di vista moderno dell’autonomia dell’artista, poiché non produceva

immagini per sé, ma per un contesto specifico e per destinatari con determinate

aspettative, pertanto doveva trovare il sistema più efficace per trasmettere

dei contenuti che gli erano forniti.

In questo modo la gara tra gli artisti si

faceva sulle invenzioni compositive, sullo stile, chiamato a svecchiare e

portare a maggiore verità formule iconografiche note e correnti, senza però

contraddirne il senso, né spiazzare né confondere troppo lo spettatore; il

pittore poteva, per un certo tema/soggetto richiestogli dal committente,

presentargli più di una soluzione tra cui scegliere, ma il limite invalicabile

nell’opera dell’artista era quello fissato dall’ortodossia e dal decoro.

I pronunciamenti in tal senso del Concilio di

Trento furono fondamentali e disciplinarono la produzione delle immagini sacre,

tendendo a correggere o ad eliminare dettagli o impostazioni fuorvianti ed evitando

immagini di natura sensuale o percepite come tali dalla morale dell’epoca o

ritenute sconvenienti, o infine che si riteneva potessero fuorviare il fedele.

Furono eliminate alcune iconografie non più accettabili

sul piano teologico o formale, come l’immagine trifronte o tricefala del Cristo

per rappresentare la Trinità, la cui origine iconografica risaliva ad alcune

religioni precristiane veicolate successivamente nell’arte cristiana, o come la Madonna del Latte, in cui le rappresentazioni di Maria a seno

scoperto erano accusate, per la sensualità del seno nudo, di distogliere i

fedeli dalla preghiera. I vescovi ebbero il compito di valutare le varie

rappresentazioni e di decidere se queste dovessero essere ritoccate, oppure

rimosse. Nella diocesi di Milano, ad esempio, Carlo Borromeo trovò

sconvenienti tali immagini molto diffuse nell’area brianzola e provvide in

molti casi a farle coprire con ritocchi; inoltre alcune chiese intitolate alla Madonna

del latte, cambiarono denominazione.

L’importanza del decoro, inteso

come appropriare una forma a un contenuto o adeguare l’oggetto-immagine al

contesto cui è destinato, si evince da celeberrimi rifiuti come nel caso di

Caravaggio. Nella Cappella Contarelli della Chiesa di San

Luigi dei Francesi, Caravaggio lavorò in due riprese, dipingendo quattro

tele: due sulla Conversione di San Paolo e due sulla Crocifissione

di San Pietro, per il fatto che le prime versioni di ognuna, ritenute troppo

audaci per motivi percettivi, furono rifiutate dai committenti; nella Basilica

di Santa Maria del popolo, il quadro dell’altare della Cappella

Cerasi con San Matteo e l’angelo, Caravaggio realizzò una

prima versione, che fu rifiutata per motivi teologici, infatti, si vedeva san

Matteo con l’aspetto di un popolano quasi analfabeta, al quale l’angelo

dirigeva la mano per farlo scrivere.

Tuttavia, diversamente da quanto avvenne nel

caso della produzione a stampa di libri o di opere scientifiche, in campo

artistico non ci furono atteggiamenti di grave intolleranza o di censura, anche

perché gli artisti, fiutato il mutato clima di morigeratezza, evitarono l’uso

eccessivo del nudo, soprattutto di quello femminile, che, se non scomparve del

tutto, fu usato in modo più castigato e meno sensuale e i soggetti mitologici,

che neppure scomparvero, ma furono riservati solo alle opere laiche per la

committenza privata.

L’unico caso noto di procedimento

inquisitorio nei confronti di un artista fu quello a carico di Paolo

Veronese, per la Cena in casa Levi, ma anche qui non ci

furono soluzioni radicali e il compromesso fu presto raggiunto con qualche

piccola modifica e con il cambio del titolo all’opera.

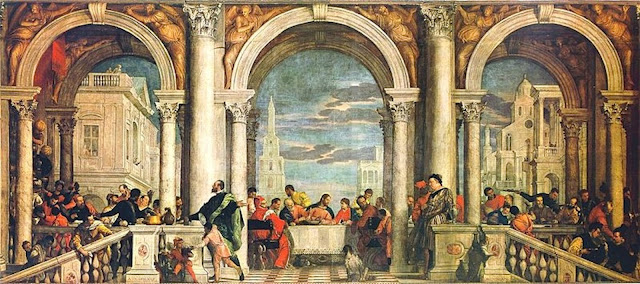

Nel 1573, Paolo Veronese aveva completato una

colossale tela, oggi presso le Gallerie dell’Accademia, per il Convento

dei Santi Giovanni e Paolo dei domenicani di Venezia, per sostituire un

dipinto di Tiziano andato distrutto nel 1571.

Il tema doveva essere quello dell’Ultima

cena, ma Veronese lo affrontò da un punto di vista molto innovativo e

particolare. La scena si svolge, infatti, con troppa abbondanza di personaggi e

di dettagli, sotto un luminoso portico in stile palladiano. Sebbene fosse uno

dei momenti salienti della vita di Gesù, l’attenzione non è concentrata sulla

tavola, dove si sta compiendo il rito della comunione, ma è

distratta da mille altre scene collaterali che non hanno niente a che fare con

la vicenda biblica, ma che contribuiscono a dare un tono realistico alla scena.

Il tema della transubstanziazione, che è peraltro uno dei

dogmi più attaccati dai protestanti, è trattato dall’artista con leggerezza e

mondanità tutta umana oltre che con inattendibilità storica. Per i dettami del

Concilio tutto questo era inammissibile e Veronese fu convocato davanti al

tribunale ecclesiastico, contattato dal priore della Basilica per dare

spiegazioni. Veronese non accettò le richieste di modifiche al dipinto e,

chiamato a esporsi di fronte al Tribunale del Sant’Uffizio nel

luglio 1573, il pittore difese coraggiosamente le proprie scelte di

artista, dapprima appellandosi alla libertà che gli artisti e i poeti si

prendono per dare libero sfogo al loro potere immaginifico, poi analizzando e

motivando la presenza e la disposizione di alcune figure contestate dall’organo

religioso. Alla fine della contesa, Veronese non fu condannato, ma fu costretto

a modificare il nome dell’opera e ad ascrivere il nuovo titolo sul parapetto

della scala in primo piano, una scelta che comunque il pittore preferì alle

modifiche che gli erano state richieste.

Il nuovo titolo del dipinto divenne La

cena a casa di Levi che ricalca un episodio del Vangelo

secondo Luca in cui Matteo, o più precisamente Levi, ricco

pubblicano noto per i suoi bagordi, prepara una grande festa e organizza un

ricco banchetto nella propria casa per Gesù durante il quale si converte,

prendendo il nome di Matteo.

Il dibattito sulle immagini sacre diede

origine alla nascita di importanti trattati, pubblicati per istruire gli

artisti alle nuove norme compositive e raffigurative.

Il primo in ordine di pubblicazione è il

trattato Due dialoghi degli errori de’ pittori di Giovanni

Andrea Gilio del 1564, che mostra un atteggiamento molto conservativo se

non addirittura reazionario soprattutto nel secondo dialogo, in cui «si ragiona

de gli errori e degli abusi de’ pittori circa l’historie, con molte annotationi

fatte sopra il Giuditio di Michelangelo et altre figure, tanto de la vecchia

quanto de la nova Capella; et in che modo vogliono essere dipinte le sacre

imagini».

Il punto fermo rimane per Gilio l’esigenza

del decorum, inteso però soprattutto come adeguamento e come

rispetto pedissequo dei testi sacri. Da questa esigenza deriva un’approfondita invettiva

contro gli abusi dei pittori e le ormai note critiche al Giudizio michelangiolesco.

Il primato dell’historia, che per Gilio è la storia narrata dalle Scritture e dalla letteratura agiografica, filologicamente riveduta e corretta, non può

dunque essere discusso, anche perché qui si superano i limiti di una libertà

interpretativa che era diventata problematica proprio con la Riforma e proprio

a partire dal testo e dalla storia sacra.

D’altra parte le evidenti necessità di ordine

pratico, derivanti anche dall’analisi di un ampio ventaglio di esempi concreti,

spingono Gilio ad individuare e mediare tra tre diverse categorie di pittore:

lo storico, il poetico e il misto, che poi,

nella prassi, finisce per essere la categoria dominante. Lo stesso Gilio,

infatti, è costretto a riconoscere che talvolta solo scostandosi dalla lettera

del testo si può ottenere quell’efficacia didascalica e psicagogica che per

lui, come per la maggior parte dei trattatisti tridentini, costituisce il fine

morale della pittura religiosa.

L’accoglimento del decreto tridentino

presenta un progetto d’arte cristiana anche da parte dello storico e teologo

cattolico Jan Molanus (1533 - 1585), professore e in

seguito rettore all’università di Lovanio, fra le cui opere figura uno studio

sul diritto sulle immagini con contenuti religiosi il cui titolo è De

Picturis et Immaginibus Sacris, pro vero earum usu contra abusus. Quest’opera,

pubblicata a Lovanio nel 1570, è interessante poiché proviene dai Paesi Bassi

meridionali, quindi da un terreno minato dalle lotte religiose, e fu ben presto

letta avidamente in ambito cattolico. L’opera rappresenta una presa di

posizione verso la contesa iconoclastica del Protestantesimo, ma affronta anche

il problema delle ingenue sconvenienze delle figurazioni popolari, che davano

particolare occasione agli attacchi degli avversari. A tale proposito Molano

stabilisce per ogni santo e per ogni mistero del calendario liturgico la

corretta iconografia: «Le pitture sono dette i libri dei laici e degli idioti;

(...) dunque quello che è proibito nei libri, è proibito anche nelle pitture».

Nell’apertura alla devozione è pure presente un realismo naturalistico e

storico, fedele al testo scritturistico, attento alla memoria corretta della

storia della Chiesa, a rappresentare la natura come disegno di Dio, per la

riforma della vita cristiana.

Siccome le prescrizioni conciliari

sull’architettura erano state alquanto generiche, nel 1577, Carlo

Borromeo, cardinale, arcivescovo di Milano, pubblicò il trattato Instructiones

fabricae et supellectilis ecclesiasticae. Grande difensore del valore

didascalico ed educativo di una pittura ortodossa, Carlo Borromeo aveva già preso

parte attiva al dibattito sulle arti durante il Concilio e redasse il suddetto

trattato sulla costruzione e sull’arredamento dei luoghi di culto. Lo scritto

di Borromeo attesta il controllo episcopale sugli artisti e sul clero: «Ogni

immagine risponda pienamente alla verità della Scrittura, della tradizione,

della storia ecclesiastica e agli usi di santa chiesa».

Le Instructiones furono la

risposta più articolata ed autorevole della Chiesa controriformata a tutte le

accuse e agli attacchi mossi nei decenni precedenti dal mondo protestante in

materia di edifici ecclesiastici e dei loro arredi.

Nel trattato furono enunciati i dettami

di come doveva essere eretta e arredata una chiesa (o altro edificio

ecclesiastico) e i principi fondamentali per la riforma dello spazio sacro. Si

mise in evidenza soprattutto la scansione gerarchica tra navata e presbiterio e

si conferì un ruolo centrale al Santissimo Sacramento, collocandolo

sull’altare maggiore.

San Carlo durante il Concilio, era stato

segretario di Pio IV Medici, ma le sue prescrizioni furono il

risultato di diversi sinodi provinciali che si tennero negli anni successivi

alla chiusura dell’assemblea trentina.

Nel 1582 fu pubblicato il Discorso

intorno alle immagini sacre e profane del cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597),

arcivescovo di Bologna nel 1576, la cui figura intellettuale è stata

particolarmente indagata negli ultimi decenni dalla storiografia bolognese.

Ispirato alla precettistica tridentina, il Discorso

intorno alle imagini sacre e profane, si prefiggeva come Gilio di

combattere gli abusi dovuti «all’ignoranza dei pittori circa le realtà

soprannaturali, naturali e umane» e proponeva, inascoltato da Roma, un Indice

delle immagini proibite, con un atteggiamento centralista della Chiesa e

con un dirigismo in tema di forme devozionali. Il compito del pittore per

Paleotti doveva essere «l’imitare le cose nel naturale», in tal modo sarebbe

potuto risultare comprensibile a tutti e assicurare alla pittura un valore

didattico popolare. Il fine irrinunciabile al quale il pittore doveva puntare

era: «la pittura, la quale ha da servire ad huomini, donne, nobili, ignobili,

ricchi, poveri, dotti, indotti et ad ognuno in qualche parte, essendo ella il

libro popolare, dovesse ancor essere formata in modo che proporzionalmente

potesse saziare il gusto di tutti». Ogni artista che nei soggetti sacri non

rispettasse la verità storica era invece da condannare.

Partendo da queste premesse, Paleotti afferma

che l’arte debba «illuminare l’intelletto, eccitare la devozione e pungere il

cuore» attraverso l’ordine, la chiarezza, la semplicità, il controllo della

forma, il rifiuto delle stravaganze del Manierismo.

Il Discorso del Paleotti ebbe una grande

influenza presso molti pittori, in particolar modo per coloro che si formarono nella

Bologna di fine Cinquecento, da Bartolomeo Cesi ai Carracci e ai giovani dell’Accademia degli Incamminati. Nel dialogo che

Paleotti intrattiene con gli artisti del suo tempo, da Bartolomeo Cesi a Camillo Procaccini, dai Carracci a Lavinia Fontana,

prende voce anche l’ineludibile conflitto tra committenza pubblica e privata e

le sue regole si diffusero in tutta Italia e nell’Europa cattolica.

Il punto di partenza per una disamina

dell’arte riformata, sia della trattatistica sia delle rappresentazioni

pittoriche, è inevitabilmente il citato decreto conciliare sulle immagini

sacre. Se il primo obiettivo di tale deliberazione era ribadire il valore

pedagogico e religioso delle immagini di fronte alle critiche riformate, fu

nello stesso tempo l’occasione per porre un freno al proliferare di iconografie

sempre meno ortodosse o dettate da credenze superstiziose.

Intanto occorre ricordare che non fu facile

per gli artisti del maturo Rinascimento abbandonare la cultura paganeggiante e

adeguarsi al nuovo clima controriformista. L’intenso e appassionato dibattito

sull’immagine sacra e la sua applicazione nell’arte fu complesso e dinamico,

fatto di equilibri a volte riusciti e a volte falliti tra esigenze talvolta

molto diverse talvolta addirittura divergenti. C’erano le esigenze del

committente, spesso laico, che poteva fornire indicazioni iconografiche e anche

tecniche, c’erano poi quelle della chiesa – da riferirsi spesso a vari ordini

religiosi con altrettanto varie esigenze, che comunque doveva rimanere custode

dell’ortodossia teologica in un’epoca di violente divisioni. Parallelamente c’erano

le esigenze dell’artista, che oscillavano tra ambizioni e affermazione del

proprio ruolo sociale. Tensioni e instabilità erano dunque inevitabili.

Tra i pittori che mostrarono un più rapido

aggiornamento al dettato tridentino, è significativa la posizione dell’artista

urbinate Federico Barocci, detto il Fiori (1535 –

1612), uno dei più importanti pittori di pale d’altare della sua epoca,

considerato dai contemporanei il degno erede del suo conterraneo Raffaello.

La sua prima formazione era avvenuta presso

la bottega di suo padre Ambrogio, uno scultore di origine milanese che

frequentava la corte di Urbino. Barocci studiò da vicino l’opera di artisti

come Tiziano (1485 - 1576), Raffaello (1483 - 1520) e

soprattutto Correggio (1489 - 1534), che influirono molto su di lui,

sebbene egli sia stato in realtà un riformatore dell’arte, proiettato verso il

futuro e non un semplice manierista cioè ammiratore e puro imitatore del Rinascimento.

Barocci invece, come molti storici dell’arte lo definiscono, è un capostipite

della pittura barocca che seguiva però, applicando alla perfezione il principio

rinascimentale dell’armonia fra natura e idea, senza estremizzare né uno né l’altro elemento. Ciò

che garantiva tale perfezione era soprattutto la minuziosa e organizzata arte

del disegno preparatorio. Come Leonardo, Barocci partiva sempre

dall’osservazione del reale per realizzare i suoi modelli da cui derivavano

composizioni immuni da ogni forma di artificio e dotate di una grazia spontanea

e naturale nonostante la complessa elaborazione.

A Roma Barocci lavorò presso la bottega del

pittore marchigiano Taddeo Zuccari (1529 – 1566) e la sua carriera

fu tanto folgorante da suscitare l’apprezzamento dell’ormai vecchio

Michelangelo, ma anche l’invidia di pittori che operavano in quegli anni a Roma.

Secondo alcune fonti, pare che alcuni di essi, gelosi del successo di Barocci,

abbiano tentato di avvelenarlo. Da questa tragica esperienza uscì fortemente

debilitato e, ritornato a Urbino, non volle più spostarsi. Giorgio Vasari (1511

– 1574) definì Barocci un giovane di grandi aspettative e Gian

Pietro Bellori (1613-1696), il massimo biografo dell’età barocca, lo

considerava il maestro assoluto del suo periodo.

Cronologicamente la formazione di Barocci

coincide con il momento culminante del Manierismo la cui parabola

si colloca fra il 1520 – anno della morte di Raffaello – e il 1527 - anno del Sacco

di Roma - e si può considerare conclusa con il Concilio di Trento, che

nel 1563 chiese agli artisti di raffigurare nelle opere soggetti semplici e di

facile comprensione, il contrario di quanto realizzavano i manieristi.

Il mutato clima culturale aiuta a comprendere

l’originale stile di Barocci, frutto della sua adesione alla Controriforma:

la sua attività si svolse, infatti, tutta all’insegna dell’arte riformata,

un’arte che condizionò la sua lunga e fruttuosa carriera, grazie anche alla sua

familiarità con San Filippo Neri (1515 – 1595) che gli commissionò

una pala d’altare con la Visitazione per la Cappella

Pizzamiglio nella sua Chiesa di Santa Maria in Vallicella.

A questo punto occorre soffermarsi sull’importanza

della committenza nella realizzazione di un’opera nel contesto dell’arte

riformata. Il fervore religioso nato dal Concilio portò anche a una maggiore

attenzione per i cicli iconografici, che dovevano recare in sé un preciso e

chiaro contenuto teologico aggiornato sui decreti conciliari.

Le tele delle cappelle laterali della Chiesa

di Santa Maria in Vallicella, dove San Filippo Neri aveva fondato la congregazione

degli Oratoriani, sono espressione puntuale della predicazione e della

catechesi della Chiesa abituata nei secoli a dipingere i misteri di Cristo

cioè gli eventi della vita di Cristo insieme al loro significato salvifico.

In questo senso i misteri non sono soltanto quelli che i singoli evangelisti

raccontano di un episodio evangelico, ma sono piuttosto quell’evento

considerato alla luce di ciò che Gesù intendeva manifestare operando

quell’evento. Nel termine mistero è implicito, in sostanza, il fatto

reale, storico, unitamente alla significatività salvifica di

quell’evento capace di cambiare la storia e i cuori degli uomini.

Nel mistero dell’Annunciazione, l’angelo Gabriele

mandato da Dio era andato da Maria e le aveva annunciato un figlio, il figlio

di Dio e sempre a lei, essendo ella turbata poiché non capiva come potesse

essere successo, dal momento che non aveva ancora conosciuto uomo, l’angelo

aveva rivelato che anche sua cugina Elisabetta era in attesa, nonostante la sua

età matura e la supposta sterilità ed aveva aggiunto che a Dio nulla è

impossibile. Dopo l’annuncio e dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, Maria

si era messa in viaggio per la Giudea, per andare proprio da Elisabetta alla

quale avrebbe offerto il suo aiuto, almeno fino al momento della nascita del

bambino, suo nipote.

Nella Visitazione Barocci raffigura

Maria che, con tutti quei pensieri per lei incomprensibili, ha finalmente

raggiunto la casa della cugina, che la accoglie in una calorosa stretta nel

portico della sua casa. Nel volto di Elisabetta c’è la percezione di trovarsi

di fronte alla donna che portava in grembo il Messia e loda Maria per essere

stata degna e disponibile al progetto di Dio «Benedetta tu fra le donne e

benedetto il frutto del tuo grembo. A che devo che la madre del mio Signore

venga a me? Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi il bambino ha

sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto

nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria riceve in quel

momento la conferma della veridicità delle parole dell’Angelo e come risposta

alla lode di Elisabetta, Maria esprimerà il ringraziamento a Dio attraverso quello

che è conosciuto come il Magnificat riportato dall’evangelista

Luca, un cantico sublime, bello e terribile, denso di reminiscenze bibliche

dove si rende grazie a Dio che preferisce chi lo teme, gli umili e gli

affamati, rispetto ai superbi, ai ricchi e ai potenti.

Soltanto Maria non pare sorridere nella gaiezza generale della scena, forse perché presaga del suo destino, forse perché sta cominciando a intuire la tragedia che si abbatterà su di loro.

In questa tela l’artista propone la stessa atmosfera domestica del testo evangelico e traduce non con magnificenza aulica, ma con tono facile e comprensibile, quella felice occasione che è familiare per le due donne e lo diventa anche per lo spettatore.

Soltanto Maria non pare sorridere nella gaiezza generale della scena, forse perché presaga del suo destino, forse perché sta cominciando a intuire la tragedia che si abbatterà su di loro.

In questa tela l’artista propone la stessa atmosfera domestica del testo evangelico e traduce non con magnificenza aulica, ma con tono facile e comprensibile, quella felice occasione che è familiare per le due donne e lo diventa anche per lo spettatore.

Alla fastosa retorica manierista si

sostituisce un linguaggio semplice e diretto, che sfiora l’animo del fedele

accarezzandolo e commovendolo, guidandolo infine al sentimento più puramente

devoto.

Questa tela, considerata dai contemporanei di

Barocci raffinata per la sua capacità di unire attraverso l’uso del

colore delicatezza e sensualità, fu dipinta tra 1583 e il 1586 in «maniera sì

bella, sfumata, dolce e vaga». Barocci, infatti, non lasciò nulla

all’improvvisazione ne studiò meticolosamente la creazione, secondo le sue

abitudini compositive.

La prospettiva, secondo una bella suggestione

della pittura nord italiana del brano architettonico sotto a un arco, apre lo

sguardo su un paesaggio suggestivo, nella parte retrostante come uno squarcio

di realtà implicito nell’estensione del sistema prospettico fino alla figura

femminile che indossa una veste gialla, che occupa la stessa posizione dello

spettatore che osserva la scena, mentre un’altra figura di un anziano, forse

Giuseppe che raccoglie il suo sacco, si muove fuori della composizione per

collegarsi al pubblico, e ancora Zaccaria, alle spalle del gruppo centrale di

Elisabetta e Maria che appare sull’uscio della casa.

In questo modo Barocci si sposta dalla

superficie del piano unico della pittura manierista e sviluppa la profondità

con la modulazione morbida e cangiante dei colori e degli effetti chiaroscurali

vibranti di emozioni e con figure che trascinano lo spettatore nell’opera, quindi

con le fisionomie gaie e i gesti naturali e spontanei della vita di tutti i

giorni.

Nel dipinto sono bellissimi i dettagli: le

due mani che si stringono calorosamente, la mano anziana di Elisabetta e quella

giovane e delicata di Maria; l’asino spettatore dell’evento e le gallinelle

nella cesta che ci comunicano che questa storia è viva nel presente. Tutto è

intriso di una grazia e di una brillantezza tali che, secondo le parole di Nicholas

Penny, «Barocci non è mai stato superato per le armonie di colori

originali e ricercate, per la dolcezza del sentimento, per le composizioni

irresistibili e vertiginose. Ha reso il sacro nello stesso tempo divinamente

bello e irresistibilmente umano». L’opera era particolarmente cara a san

Filippo Neri la cui spiritualità cercava di ricollegare il regno dello spirito

con la quotidianità della vita delle persone: in questa Visitazione colpisce, infatti, l’ambientazione quotidiana e la particolare resa della luce

che, fin dagli esordi, caratterizzò lo stile di questo pittore i cui colori iridescenti

e delicati riflettono da un lato la cultura artistica in tumultuosa

trasformazione nell’ultimo scorcio del Cinquecento e dall’altro la spiritualità

intensa e gioiosa che caratterizza il fondatore della Congregazione

dell’Oratorio.

Nella Visitazione, Barocci

continua a sviluppare attraverso la poetica del colore una strategia di

coinvolgimento emotivo: utilizzando un sistema di colori atto a creare un

impatto emotivo, usa accostamenti cromatici molto diversi, e una qualità

iridescente, come si osserva con il tessuto giallo svolto nella più ampia

tonalità chiaroscurale.

La pala si allontana dal precedente stile accademico che aveva caratterizzato la Deposizione di Cristo di Perugia, databile fra il 1567 e il 1569, ma segue invece il programma della Controriforma con una connessione mistica alla spiritualità.

La pala si allontana dal precedente stile accademico che aveva caratterizzato la Deposizione di Cristo di Perugia, databile fra il 1567 e il 1569, ma segue invece il programma della Controriforma con una connessione mistica alla spiritualità.

San Filippo Neri amò tanto quest’opera che

secondo la tradizione ne suscitò le estasi. Nel 1593, Barocci realizzò la pala

con la Presentazione della Vergine al tempio, nella cappella

Cesi nel transetto di sinistra della stessa chiesa.

Come molti dipinti della seconda metà del

Cinquecento, anche le opere di Barocci – da molti considerato l’anello di

connessione tra le distorsioni forzate del Manierismo e il dinamismo del

Barocco –, sono piene di figure rappresentate in vigorosa azione, ma Barocci, pur

rimanendo fedele al Manierismo caratteristico della sua epoca, ebbe con

esso un approccio originale, per l’uso drammatico della luce e per una

spiritualità molto esaltante. Dimostrò una sensibilità unica nel rendere con

colori caldi, emozionanti e affascinanti figure realistiche e delicatamente

espressive; aderendo alle nuove regole compositive dettate dalla

Controriforma, la sua arte conserva il ricordo dello stile raffaellesco e

rappresenta una visione aggraziata e soave dell’iconografia sacra, su modello

di Correggio e sull’esempio della lezione leonardesca[2].

In contrapposizione ai temi gioiosi che

caratterizzano il quadro di Barocci, Scipione Pulzone da Gaeta (1540-42

– 1598), ottimo pittore tardocinquecentesco, messo in ombra oggi dall’arte di

Caravaggio, offre un moderato e sobrio senso patetico nella sua Pietà

del 1593, ora al Metropolitan Museum di New York, mentre al suo posto oggi si

trova una bella Deposizione dell’artista bosniaco Safet Zec (1943).

Scipione Pulzone, conosciuto

anche come Scipione Gaetano, o semplicemente come Il Gaetano, è

uno fra i più originali esponenti della pittura nell’età della Controriforma e

fra i più apprezzati artisti attivi nel territorio romano nella seconda metà

del Cinquecento.

Pulzone fu riscoperto da Federico

Zeri, autore del saggio Pittura e Controriforma. L’arte senza tempo di

Scipione da Gaeta, edito nel 1957.

Pulzone probabilmente si formò presso il pittore fiorentino Iacopino del Conte (1515 – 1598), un artista assai vicino alla pittura fiamminga e veneta, soprattutto a quella di Sebastiano del Piombo (1485 – 1547). Sviluppò un linguaggio pittorico alquanto originale ed efficace che si finì in un percorso stilistico in cui erano armonizzate esigenze tradizionali a quelle religiose. Oltre ad essere un abile ritrattista, nell’età della Controriforma Pulzone fu uno fra gli artisti più ricercati dalla committenza religiosa. Fu console dell’Accademia di San Luca e a capo della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon un’accademia pontificia nata nel XVI secolo, avente lo scopo di favorire lo studio, l'esercizio e il perfezionamento delle Lettere e Belle Arti, con particolare riguardo alla letteratura d'ispirazione cristiana e all'arte sacra in tutte le sue espressioni, e di promuovere l'elevazione spirituale degli artisti, in collegamento con il Pontificio Consiglio della Cultura.

Pulzone probabilmente si formò presso il pittore fiorentino Iacopino del Conte (1515 – 1598), un artista assai vicino alla pittura fiamminga e veneta, soprattutto a quella di Sebastiano del Piombo (1485 – 1547). Sviluppò un linguaggio pittorico alquanto originale ed efficace che si finì in un percorso stilistico in cui erano armonizzate esigenze tradizionali a quelle religiose. Oltre ad essere un abile ritrattista, nell’età della Controriforma Pulzone fu uno fra gli artisti più ricercati dalla committenza religiosa. Fu console dell’Accademia di San Luca e a capo della Congregazione dei Virtuosi al Pantheon un’accademia pontificia nata nel XVI secolo, avente lo scopo di favorire lo studio, l'esercizio e il perfezionamento delle Lettere e Belle Arti, con particolare riguardo alla letteratura d'ispirazione cristiana e all'arte sacra in tutte le sue espressioni, e di promuovere l'elevazione spirituale degli artisti, in collegamento con il Pontificio Consiglio della Cultura.

Le opere a tema religioso di Pulzone eseguite

in piena autonomia, come ad esempio la Sacra Famiglia, testimoniano quello

che poi fu definito dagli studiosi a proposito della sua pittura, un’arte senza

tempo: uno stile difficile da inserire in uno specifico contesto storico,

basato su un sapiente impiego di elementi arcaicizzanti, che ispirano

sentimenti di pietà e devozione, spingendo il fruitore alla meditazione

religiosa.

La pittura di Pulzone, ad eccezione della sua

consistente produzione ritrattistica, è soprattutto legata al suo periodo e

alla sua particolare committenza (prevalentemente gesuita), e rimane uno dei

punti di riferimento di quel brevissimo e non troppo chiaro periodo artistico.

Vicino ai gesuiti, Scipione Pulzone dipinse la pala d’altare della Pietà per la Cappella della Passione del Cristo nella Chiesa

del Gesù a Roma, quartier generale dell’ordine dei gesuiti. Anche in questo

caso c’è una grandissima attenzione al programma iconografico. Le scene

della Passione, iniziano dalle lunette (Gesù nell’Orto di Getsemani,

il Bacio di Giuda) e proseguono in sei tele, quattro sui pilastri (Cristo

alla colonna, Cristo nel Pretorio, Cristo da Erode,

l’Ecce Homo) e due sulle pareti (la Salita al Calvario,

la Crocifissione) e finivano con la pala d’altare della Pietà di Pulzone.

La pala della Pietà ebbe una vicenda

curiosa. Secondo la tradizione, Pulzone l’aveva dipinta per l’altare della Cappella

di Sant’Andrea, ma poi fu rimossa probabilmente su pressione di Federico Zuccari che aveva curato tutta la decorazione della cappella e fu collocata nella Cappella

della Passione di Cristo; in seguito la pala andò dispersa e infine fu

riconosciuta da Federico Zeri in un’asta di New York nel 1946 ed acquistata dal Metropolitan Museum. Federico Zeri ritiene più verosimilmente invece che

l’opera sia stata eseguita direttamente per la Cappella della Passione quindi

a completamento dell’insieme ideato e diretto da Padre Giuseppe Valeriano,

anzi così strettamente connesso, che un documento segnala un acconto per la

pala versato dai committenti nel febbraio 1590 allo stesso Valeriano.

Il tema del Lamento sul Cristo morto, che

si inserisce fra il momento della crocifissione e quello della deposizione nel

sepolcro, si era sviluppato parallelamente alla sensibilità ispirata alla

devozione dell’incarnazione, messa alla prova della morte.

Il dipinto si inserisce perfettamente nella

produzione artistica successiva al Concilio di Trento, e, anche più vistosamente

di quella di Barocci, esprime chiaramente questo nuovo orientamento, attraverso

una composizione molto semplice, con pochi personaggi, tutti immediatamente

riconoscibili e con un abbigliamento consono alla tradizione, che non dà spazio

ad una possibile ambientazione della vicenda nel presente. La tela di Pulzone è concepita non come una

narrazione, ma come una meditazione sulla morte di Cristo, in linea con gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola.

Per avere un’idea più precisa della nuova interpretazione dello stesso tema nell’arte riformata, è opportuno l’immediato richiamo al Compianto sul Cristo morto di Rosso Fiorentino. In questo dipinto del Rosso, conservato a Sansepolcro nella Chiesa di San Lorenzo, tutto lo spazio compositivo è affollato da una moltitudine di personaggi, non tutti facilmente riconoscibili, perché alle figure canoniche protagoniste dell’episodio se ne aggiungono altre, alcune delle quali, profondamente inquietanti che emergono dall’oscurità con tratti surrealisticamente mostruosi. L’abbigliamento tanto ricercato e la realizzazione delle acconciature, visibile soprattutto nelle due donne in primo piano, una delle quali è la Maddalena, non trova nessun riscontro nella sobrietà proposta da Scipione Pulzone.

Per avere un’idea più precisa della nuova interpretazione dello stesso tema nell’arte riformata, è opportuno l’immediato richiamo al Compianto sul Cristo morto di Rosso Fiorentino. In questo dipinto del Rosso, conservato a Sansepolcro nella Chiesa di San Lorenzo, tutto lo spazio compositivo è affollato da una moltitudine di personaggi, non tutti facilmente riconoscibili, perché alle figure canoniche protagoniste dell’episodio se ne aggiungono altre, alcune delle quali, profondamente inquietanti che emergono dall’oscurità con tratti surrealisticamente mostruosi. L’abbigliamento tanto ricercato e la realizzazione delle acconciature, visibile soprattutto nelle due donne in primo piano, una delle quali è la Maddalena, non trova nessun riscontro nella sobrietà proposta da Scipione Pulzone.

Nel dipinto di Pulzone tutta la composizione

si articola intorno al corpo di Cristo, adagiato sulle ginocchia della madre e

sostenuto da Giuseppe d’Arimatea, mentre Giovanni regge la corona di spine. Tutti

i personaggi occupano il primo piano, ruotando intorno alla figura di Cristo

che, disteso sulle gambe della Vergine, raccorda le quattro figure principali,

mentre le due donne in piedi sul lato sinistro sono più decentrate. Il pallore

esangue del corpo languido, appena segnato da qualche traccia di sangue

all’interno delle ferite, contrasta con i colori vivi dei mantelli rosso e blu

di coloro che lo circondano. Prima della sua sepoltura, Cristo è in questo modo

offerto alla meditazione dei fedeli che sono invitati a condividere l’emozione

delle donne piangenti o della Maddalena, dai lunghi capelli dorati, immersa nel

suo dolore e assisa ai piedi del suo Signore.

Alle loro spalle, in secondo piano, appaiono

i primi chiarori dell’alba, un’alba che spunta già sotto le nubi, lasciando

sperare nella resurrezione. Si apre un paesaggio montagnoso e lacustre –

delimitato dai due uomini posti ai lati che trasportano le scale – organizzato

in modo tale da indirizzare lo sguardo verso il punto focale della

composizione, grazie alle linee oblique dei profili rocciosi che convergono

verso il centro.

I colori utilizzati, molto luminosi,

contribuiscono a dare maggiore plasticità alle figure, dai cui volti traspare

un’espressione di dolore e di pateticità comunque contenuta che non arriva ed

esplodere in un eccesso di pathos. I rapporti volumetrici e cromatici sono

scanditi da un metro misuratissimo, contro un fondo che non è più unito, ma che

si apre in un calmo e ampio paesaggio, dove lungo un torrente, le capanne dei

pastori sorgono accanto ai ruderi di fortificazioni medievali; e sotto le due

scale parallele (quella a destra sorretta da un vecchio in cui forse si deve

identificare il ritratto del Padre Valeriano) i colori si stendono in zone

piane, aperte, sonoramente pure, dove domina l’azzurro della Vergine. La

vicinanza con le tempestose composizioni di Padre Valeriano ed eseguite da

Gaspare Celio doveva accrescere, per forza di contrasto, il significato di

questa pala, nella quale il momento supremo del dramma si placa in una

cristallizzazione di somma pacatezza, dolcemente rassegnata.

Il pittore ha così realizzato, rispecchiando

le esigenze della Controriforma, a una rappresentazione dalla quale traspare

una forte carica ispirata a devozione e mistica, accentuata dall’atmosfera

soffusa e quieta che pervade l’intera composizione.

Per la sua semplicità straordinaria rispetto

alle lambiccate rappresentazioni del tardo manierismo, il dipinto sembra

rievocare addirittura le atmosfere della pittura quattrocentesca; i personaggi

sono tutti facilmente individuabili, come la Vergine e la Maddalena, e sono

raffigurati con abiti estranei alla moda contemporanea e a eccessi nei colori.

Dopo il Concilio, la pittura sacra doveva

essere rinnovata secondo gli ideali controriformistici, in particolare era

diventato necessario superare l’artificiosità dell’ultima Maniera in favore di

opere più semplici e comprensibili. Non solo, ma il contenuto stesso doveva

rispettare la rinnovata visione religiosa della Chiesa di Roma, più umile e

devota.

Massimo esempio di aggiornamento in questo

senso sono i prodotti di Ludovico Carracci (1555-1619) che, rifacendosi alle

norme di decoro e di semplicità compositiva dettate dal cardinal Paleotti, fu

in grado di esprimere la propria spiritualità appassionata con toni patetici e

ricchi di persuasiva eloquenza.

L’Annunciazione del 1584 di Ludovico

Carracci, oggi conservata nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, è esemplare in

questo senso: la raffigurazione si mantiene, infatti, molto vicina al racconto

evangelico e, tramite il richiamo alla quotidianità dell’ambiente, invita il

fedele alla preghiera nella vita di tutti i giorni.

Ludovico Carracci, di nascita e di formazione

bolognese, crebbe sotto lo stesso tetto con i suoi cugini Agostino (1557-1602)

e Annibale (1560-1609), che diventarono i suoi più stretti collaboratori. Probabilmente

nella sua adolescenza Ludovico diventò l’allievo di spicco del pittore

manierista bolognese Prospero Fontana (1512 - 1597). Carlo Cesare Malvasia,

biografo di Ludovico, riferisce che Ludovico approfondì la sua formazione

artistica, viaggiando a Firenze, Venezia, Mantova, Parma e che studiò la grande

arte di queste città. Nel 1578 Lodovico si iscrisse come maestro nella Corporazione

dei pittori di Bologna, e nel 1582 fu nominato nel Consiglio della

Corporazione. Le prime opere note di Ludovico risalgono ai primi anni

Ottanta quando lottava per affermare la sua posizione a Bologna. Entro la

fine degli anni Ottanta Ludovico e i suoi cugini erano molto richiesti da

mecenati locali e stavano acquistando fama anche fuori della città. Ludovico

iniziò una produzione costante di pale d'altare, quadri devozionali, e un minor

numero di soggetti profani per gli utenti privati, produzione che continuò senza sosta

fino alla sua morte. Verso la metà degli anni Novanta i Carracci erano i

pittori preminenti di Bologna, e avevano attirato migliori allievi della

regione, tra i quali Guido Reni (1575 - 1642), Domenichino (1581 - 1641) e

Francesco Albani (1578 - 1660). Intorno al 1582 Ludovico e i suoi cugini

fondarono l’Accademia degli Incamminati, un centro privato di

educazione autoctono che ripropose la conoscenza dei grandi maestri del

Rinascimento, meditati alla luce di una rinnovata coscienza della natura e

della tradizione. L'accento fu posto sull'importanza del disegno come mezzo per

indagare la realtà e la natura così da arrivare a un nuovo modo di dipingere

che fosse scevro degli aspetti convenzionali del manierismo cercando di ridare

spontaneità e immediatezza alle forme, in direzione di un nuovo classicismo.

Ludovico si assunse il ruolo di teorico ed

impose l'indirizzo verso lo studio del vero (prima disegnato e poi ripulito dai

difetti) l'approccio diretto al soggetto raffigurato era il primo passo della

rappresentazione al fine di renderla più naturale.

Altro principio della dottrina carraccesca

era l'aspetto devozionale, il rispetto dell'ortodossia delle storie

rappresentate. Nel far questo i Carracci seguirono le istruzioni contenute

nell'opera dei teorici del tempo come il cardinale Paleotti che nella sua

opera auspicava il controllo da parte delle autorità ecclesiastiche dei

contenuti delle scene sacre e che i santi e i loro attributi dovevano essere

facilmente riconoscibili e rispettosi della tradizione inoltre le storie

dovevano dimostrare fedeltà ai testi sacri, mentre agli artisti rimaneva la libertà di scegliere lo stile più adeguato. Altro punto di

riferimento era l'opera di Giovanni Andrea Gilio in cui

si criticavano gli eccessi di ricercatezza, di allegoria e le invenzioni

bizzarre dell'arte manierista. Le storie e i personaggi resi verosimili

dall'imitazione della natura dovevano poi essere nobilitati dall'esercizio

dell'arte e raffinati sull'esempio dei grandi maestri del passato. Seguendo

questi dettami, l'arte avrebbe svolto un preciso compito di educazione e di

elevazione spirituale, e la scena sacra si faceva più vicina alla dimensione

umana.

L’Annunciazione, eseguita da

Ludovico Carracci non ancora trentenne, fu su commissione di Giulio

Cesare Guerini per la Compagnia del Santissimo Sacramento, arciconfraternita

con sede nella Chiesa di San Giorgio in Poggiale. L’opera era

corredata di una predella, dipinta da Camillo Procaccini (1561 –

1629), perduta durante la Seconda Guerra Mondiale.

In quest’opera si riscontrano strutture

narrative e schemi compositivi molto semplificati rispetto alla pittura

tardomanieristica e tali semplificazioni testimoniano in pieno il significato

intensamente umano della riforma che Ludovico stava compiendo nella Bologna

degli anni ottanta del Cinquecento, raggiungendo un risultato più naturale e

vicino al vero, requisito indispensabile per poter meglio muovere i sentimenti

dello spettatore.

Per rendere al meglio quest’effetto di

naturalezza, Ludovico si ispira e imita Correggio che in passato era riuscito a

indagare la sfera dei sentimenti umani, rappresentando le più sottili forme di

espressività, ma di Correggio il giovane maestro tempera l’ardore con la

sobrietà delle pose dei protagonisti, dei loro gesti e con un composto uso

delle luci e dei colori.

L’opera è impostata su una struttura semplice

e rigorosa di gusto neo-quattrocentesco, la cui prospettiva è messa in risalto

dalle piastrelle che corrono verso il punto di fuga e nello stesso tempo aprono

lo spazio allo spettatore, coinvolgendolo nella dimensione esistenziale

dell’evento.

La scena è ambientata in un interno domestico

essenziale e ricco di uno spirito quotidiano, una quotidianità accentuata dalla

cesta dei panni ai piedi dell’inginocchiatoio e da quei libri posti in cima.

Maria, rappresentata molto giovane coerentemente con il personaggio storico, è

resa secondo un ideale neoraffellesco di verginale purezza che ebbe in seguito

una forte eco: è una giovinetta umile, devota, casta, laboriosa che sta pregando

nella sua stanza ordinata e tranquilla, con i suoi libri di preghiera. Accanto

all’inginocchiatoio, giace a terra il suo cesto di lavoro, più indietro il

letto riassettato con cura. L’evento soprannaturale si inserisce nella sua vita

di tutti i giorni con estrema naturalezza: l’angelo, entrato dalla porta

semiaperta, si inginocchia davanti a lei e comunica il messaggio divino mentre

lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, discende con un raggio di sole dalla

finestra.

A questa semplicità ben si addicono la

prospettiva lineare e la sobrietà dei gesti, delle luci e dei colori, anzi è

proprio la luce che assume nell’opera una funzione particolare: l’originale

sperimentazione luministica, sebbene sia in realtà artificiosa perché proviene

da tre sorgenti diverse (quella principale che investe dal primo piano i due

protagonisti, la luce della colomba che cala dall’alto e quella che entra di

striscio da una porta laterale), serve per fare notare gli elementi chiave del

dipinto come il cesto, l’inginocchiatoio, le ali frementi dell’angelo e il suo

ramoscello di gigli.

Lontana dal luminismo spettacolare del Tintoretto, presente nella coeva Annunciazione di San Rocco, l’opera di Ludovico Carracci, per la severità della tavolozza, anticipa il naturalismo di affetti e le ricerche di verità umana e d’ambiente del primo Seicento, compreso Caravaggio.

Lontana dal luminismo spettacolare del Tintoretto, presente nella coeva Annunciazione di San Rocco, l’opera di Ludovico Carracci, per la severità della tavolozza, anticipa il naturalismo di affetti e le ricerche di verità umana e d’ambiente del primo Seicento, compreso Caravaggio.

Anche in questo dipinto si scorge un’applicazione

dei dettami controriformistici, in particolare riferimento a quanto aveva detto

il cardinale Paleotti nel suo Discorso: le immagini sacre dalle

quali si vedrà spirare pietà, modestia e devozione penetreranno dentro di noi

con molta maggior violenza che le parole e con la sua testimonianza la

Vergine Maria ci ricorda che nella vita comune di ogni giorno si accoglie il disegno

di Dio e si realizza la santità cristiana, ma sempre con disciplina spirituale.

La dimensione quotidiana di questa religiosità semplice, diretta e toccante

sembra rispecchiare lo spirito che il cardinale Paleotti aveva espresso nel suo

fondamentale Trattato.

Il filone di studi inaugurato dal libro di Emile

Mâle[3], L’arte

religiosa nel Seicento. Italia, Francia, Spagna, Fiandra del 1932 sull’arte

sacra della Controriforma, proseguito con vivaci sollecitazioni e le aperture

suggerite da Paolo Prodi nella Ricerca sulla teorica delle arti

figurative nella Riforma Cattolica del 1962 e da Bruno Toscano in Storia

dell’arte e forme della vita religiosa[4]

del 1979, aiuta a far luce nella vasta messe di opere prodotte nell’ambito

dell’arte riformata fino allora liquidata come un coacervo di opere

convenzionali.

Il concilio di Trento portò ordine e

disciplina in tutti i settori della Chiesa. Spesso non si considera come

l’assemblea tridentina si sia caratterizzata per un forte taglio pastorale,

assumendo anzi la cura d’anime come prospettiva fondamentale. Le

sue direttive si innestarono e si intrecciarono su un tessuto religioso piuttosto

vivace, cercando di fare sintesi tra le esigenze di ortodossia e di disciplina

richieste dalla degenerazione diffusa in tutto il corpo ecclesiale e la

sensibilità popolare. Ciò avvenne incanalando le manifestazioni popolari verso

alcuni elementi centrali della fede cristiana. In particolare tre: la croce,

l’Eucaristia e, appunto, la Madonna.

Nacquero così molte manifestazioni di culto

mariano – canti, processioni, santuari – che tuttora sussistono e sono sentiti

come attraenti e coinvolgenti perché riescono a coniugare l’insopprimibile

elemento sentimentale della religiosità con la correttezza teologica dei suoi

contenuti e la disciplina ecclesiastica dei comportamenti.

Il collocarsi della devozione mariana accanto

quelle direttamente cristologiche (croce ed eucaristia), in epoca tridentina,

non dipende soltanto dal ruolo centrale di Maria nella storia della Redenzione

e dalla sua vicinanza a Gesù, ma anche dalla opportunità di collocare a fianco

e quasi a custodia della Verità incarnata quella che è da sempre l’immagine

della Chiesa-madre. La mediazione materna di Maria si poneva come efficace e

persuasivo richiamo della ineliminabile mediazione ecclesiastica. L’arte della

Controriforma quindi diffuse ed esaltò l’immagine della Vergine. Ciò avvenne

attraverso la fondazione di numerosi santuari dedicati alla Madonna e la

ridefinizione del modello di pala mariana che nella struttura compositiva fu anch’essa

semplificata e ospitò figure rigidamente e ieraticamente impostate.

Varie devozioni mariane legate all’iconografia di Maria presero vigore: se era stata bandita nella forma

della Madonna del latte, l’immagine della Vergine assurse di volta

in volta a baluardo della lotta antiprotestante o di quella antimusulmana in

particolare la Madonna del Rosario, che ricevette un notevole

impulso in seguito alla battaglia di Lepanto nel 1571, la Madonna di

Loreto e l’Assunta che incontrarono una notevole fortuna

iconografica. Frequente è anche la raffigurazione dell’Immacolata Concezione

che presenta, oltre alla falce lunare e il serpente, anche alcuni attributi

derivanti dall’Antico Testamento come la palma e la scala coeli.

Non mancano poi altre classiche iconografie

mariane come l’Incoronazione e la Madonna della

Misericordia di cui uno splendido esempio è la Madonna del Popolo,

un’opera emblematica di Federico Barocci.

Il dipinto, che rientra nell’iconografia

della Madonna della Misericordia, è un olio su pannello di 359 x 252 cm, dipinto

fra il 1575 e il 1579 e oggi custodito a Firenze alla Galleria degli Uffizi.

Nel 1575 la Pia Confraternita dei laici di S.

Maria della Misericordia di Arezzo aveva commissionato a Barocci la pala

d’altare per la propria cappella che Vasari aveva realizzato per loro nella Pieve

d’Arezzo. Barocci firmò e datò nel 1579 la Madonna del popolo.

Nel dipinto di Barocci, il tradizionale tema

della Madonna della Misericordia è declinato in modo completamente diverso.

Nella raffigurazione tradizionale la Vergine è in piedi, ha grandi dimensioni e

allarga il proprio mantello per accogliervi i fedeli inginocchiati. Anche dopo

la Controriforma il soggetto continuò ad avere un largo seguito, per

le sue evidenti connotazioni devozionali, ma qui la Madonna, dal regno dei

cieli, volge il suo sguardo verso Gesù e mostra al Figlio benedicente il popolo,

esortandolo alla carità e qui l’artista sottolinea l’istante drammatico di

intercessione della Vergine per il suo popolo.

La scena coinvolge lo spettatore in un

vortice di colore e di vitalità creato dalla grande varietà di persone e di

pose in una fusione affascinante fra esperienza quotidiana e passione

trascendente, reso possibile dalla grande varietà di prospettive, di dettagli, di

luci e colori e di effetti atmosferici.

Nonostante questo processo tecnico preciso,

il genio di Barocci conserva le pennellate appassionate e libere, e, sebbene

per lui il popolo assuma un ruolo di protagonista nel dipinto più degli stessi

personaggi divini, una luce spirituale investe tutti i personaggi e sembra

tremolare come il riflesso di un gioiello su volti, mani, tendaggi e cielo. La

profonda devozione e la religiosità di Barocci sono espresse con una gioia spontanea

ed intima: nel dipinto permangono ancora i toni gioiosi e una gamma di

espressioni delicate e in certi casi malinconiche, le pose sono varie e vivaci,

non sono mai scomposte e innaturali e tutti gli elementi sono

equilibrati tra loro.

La composizione è legata ad un rigoroso

schema strutturale che mette ordine anche in una scena intricata come questa e,

mentre i personaggi dei manieristi presentano spesso atteggiamenti caricati e

innaturali deformazioni, le figure di Barocci si mantengono aderenti alla

struttura organica e i loro atteggiamenti esprimono direttamente la loro

condizione sociale e psicologica.

Barocci segue ancora i concetti spaziali

della maniera, infatti, preferisce anche qui una visuale pittorica limitata: la

sua formula usuale consisteva in una prospettiva che, precipita rapidamente in

un primo piano angusto, sale poi rapidamente in alto; ma diversamente dagli

effetti disordinati e illogici dello spazio concepito dei manieristi, quello

del Barocci è calcolato matematicamente e basta non solo a contenere le figure,

ma ad esaurire il loro movimento.

Altra caratteristica del dipinto del Barocci

che egli condivideva con la maniera è l’irregolare quanto capricciosa

sofisticazione del colore, ma, mentre i manieristi usavano per lo più colori

intermedi, in toni molto leggeri, delimitati da linee di contorno caricate in

un tono fumoso e cupo, Barocci invece usa tutti i colori in una gradazione

intensamente satura e li usa per costruire le forme senza servirsi delle linee

di contorno e inoltre usava per le ombre il colore complementare dell’oggetto

che le proiettava con il risultato che nei suoi quadri quasi non ci sono zone

scure, ma essi si presentano come campi continui di colore fluttuante.

Le innovazioni del Barocci per quanto

riguarda la scelta del soggetto non sono meno interessanti delle sue deviazioni

stilistiche dalla maniera. Per la prima volta nella storia dell’Arte egli

rappresenta il misticismo religioso, trasportando la scena in una sfera

completamente distaccata da qualsiasi elemento narrativo, in diretta

comunicazione con la fonte celeste della rivelazione; in ciò è probabilmente

riflessa una semplice, personale esperienza di quel pietismo che costituì un

aspetto di fondo, non militante, della Controriforma nell’Italia centrale e del

nord.

La sua arte ha avuto una notevole importanza

nello sviluppo iconografico europeo dell’età moderna, in virtù del suo uso

realistico delle figure e della luce e di un originalissimo uso del colore. In

notevole anticipo su Caravaggio, infatti, Barocci si servì di tonalità accese e

contrasti chiaroscurali per dare maggior forza espressiva alle proprie figure,

catturandone l’umanità con elegante vigore.

Dopo il Concilio di Trento il culto della

Madonna di Loreto diventò uno dei più popolari del mondo cattolico.

Questo culto era nato alla fine del XIII

secolo quando, secondo la tradizione, espulsi definitivamente i crociati dalla

Palestina, le pareti in muratura della casa della Madonna, la cosiddetta Santa Casa

dove la sacra famiglia aveva vissuto e dove Gesù aveva trascorso la sua

infanzia, fu miracolosamente trasportata da Nazareth a Loreto, dopo una breve

sosta in Croazia.

In un primo momento, la preziosa reliquia fu

sopraelevata e coperta da una volta, poco dopo circondata da portici, poi da

una chiesetta e infine dall'attuale imponente basilica, che nel 1587,

con l'aggiunta della bella facciata rinascimentale, poté ritenersi finalmente

conclusa. L’edificazione della grande Basilica e del Palazzo Apostolico avevano

accresciuto la fama del miracolo e l’ampio afflusso di pellegrini non solo

dall’Italia, ma anche da altri Paesi europei. Nel 1585 il santuario

fu affidato alle cure dei Gesuiti. La fama di Loreto era cresciuta

ulteriormente in seguito alla strepitosa vittoria della Lega Santa contro i

Turchi nella battaglia navale di Lepanto nel 1571 attribuita da papa Pio V

Ghisleri all’intervento miracoloso della Madonna. I reduci vittoriosi,

ritornando dalla guerra, passarono per Loreto a ringraziare la Madonna. In

seguito alla vittoria, i galeotti che erano stati messi ai banchi dei remi

furono liberati: sbarcati a Porto Recanati, salirono in processione alla

Santa Casa, dove offrirono le loro catene come ex-voto alla Madonna. Dalla

fusione di catene e ceppi furono fabbricati i grandi cancelli delle cappelle e

i quattro cancelli della Santa Casa; il comandante della Lega Santa, don

Giovanni d’Austria, sciolse il suo voto alla Madonna di Loreto con un

pellegrinaggio nel 1576. Dinanzi alla Basilica, oggi, la statua dedicata

a Sisto V Peretti ricorda il papa marchigiano che aveva dato un

grande impulso alla diffusione del culto della Madonna di Loreto e aveva

promosso la recita, insieme al rosario, delle Litanie lauretane, supplica

che si cantava originariamente proprio nella Santa Casa.

Negli anni vivaci ed esaltanti, in cui il

papato si preparava a celebrare l'anno santo 1600, con 2-3 milioni di

pellegrini, era stata sconfitta la paura del luteranesimo e il papato aveva riconquistato

il suo predominio. Con le sue ricche committenze papali, Roma era diventata la

capitale culturale d'Europa, popolandosi di migliaia di artisti provenienti da

ogni parte d'Italia e da Spagna, Francia, Germania, Fiandre e Paesi Bassi che

potevano scambiare le esperienze delle rispettive scuole, in un processo di

rinnovamento rapido e coinvolgente. Roma assorbiva inoltre l'arrivo di

nobili casate come gli Aldobrandini, i Barberini, i Borbone, i Chigi, i

Ludovisi, i Pamphili oltre a quelle tradizionali dei Caetani, dei Colonna,

degli Orsini, e le nuove committenze venivano anche da loro: reagendo alla

paura riformista con restauri e arredi finemente decorati era diventata un

cantiere a cielo aperto e vi si contavano 2000 pittori su una popolazione

in aumento dai 50 ai 100 mila abitanti, dopo il sacco del 1527.

Fra questi artisti, due giovani pittori molto

diversi fra loro erano giunti a Roma, Caravaggio (1571 – 1610) nel 1594 e Annibale

Carracci (1560 – 1609) nel 1595: fra il 1604 e il 1605 dipinsero due quadri

raffiguranti la Madonna di Loreto.

Le due Madonne sono assolutamente contemporanee e rappresentano lo stesso soggetto, ma con differenze quasi abissali nell’iconografia e nel modo di dipingere. Due interpretazioni così radicalmente diverse dello stesso tema non potevano essere immaginate: in quella di Caravaggio si osserva uno stile naturalistico talmente spinto da diventare rivoluzionario, in quella di Annibale si osserva la rielaborazione di una pittura classicista di matrice raffaellesca, basata sulla rappresentazione di una realtà idealizzata. Carracci propone una composizione tipica dell'iconografia classica, che esalta la concezione di dogma: prospettiva e telaio prospettico. Caravaggio invece ribalta completamente il processo attraverso il sistema dal basso verso l'alto: la composizione parte infatti dai piedi per poi procedere diagonalmente. Si tratta di una questione non solo puramente compositiva, ma anche legata al messaggio che conferisce una nuova visione della religiosità, legata non alla divinità, ma alla cultura dell'uomo di fronte al fatto religioso.